| 13.11.2024, 14:50 | |

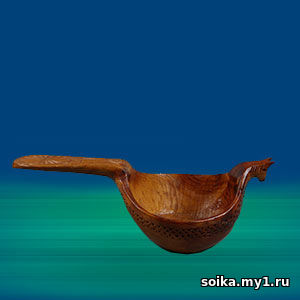

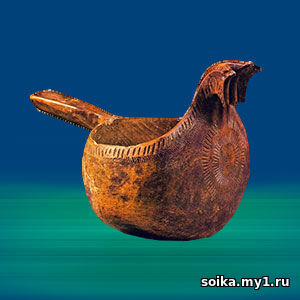

Ковши, предназначенные для различных нужд, имели разные размеры, форму, а часто и разные названия. Для подачи на праздничный стол пива, медовухи, бражки, кваса использовали деревянные большие ковши – конюхи, вмещавшие в себя до двух ведер напитка. Они имели плоское дно, широкую рукоятку и тулово, напоминающее своим силуэтом плывущую утку. Для питья напитков и разливания их по чаркам во время праздничного застолья употребляли маленькие деревянные ковшики – налёвки, наливки, черпаки, черпальники, корчики. Их делали небольшого размера, с округлым или полусферическим дном и длинной, стоявшей почти вертикально рукоятью. Такие ковшички вывешивали на бортики большого ковша или скопкаря, из которого черпали пиво. Ковшик, которым черпали воду из ведра, стоявшего в печном углу, и ковшик, использовавшийся в бане для переливания горячей воды из чана в шайку, для поддавания пара на каменку, изготавливали из меди, латуни, железа. Обычно такие ковшики делали низкими, с рукояткой, заканчивавшейся крючком для подвешивания их на гвоздь. Причем металлические рукоятки банных ковшиков были защищены деревянной оправой. Ковшик, оставленный у лесного ключика, где мог попить в жаркий день уставший путник, был изготовлен из бересты и имел деревянную рукоятку, длина которой позволяла легко зачерпнуть воду, не склоняясь при этом слишком низко над источником. Ковши для зерна делали глубокими, полусферической формы, с круглой в сечении рукояткой. Деревянные ковши, широко распространенные в крестьянском быту XVIII–XIX вв., выдалбливали из целого куска дерева (березы, липы, осины), корня дерева или из капа. Ковши из капа получали дополнительное название – каповые, репчатые ковши, из корневищ – коренные, корчики, из прямоствольного дерева – прямизны. Их выполняли в долблено-резной технике, при которой первоначальная грубая обработка дерева производилась топором, внутренняя часть сосуда «выбиралась» теслом, выравнивалась скобелем, а окончательная внутренняя и внешняя обработка проводилась резцом и ножом. Берестяные ковшики сшивали лыком из верхнего слоя коры, снятой с березы весной. Металлические ковши делали из красной меди, латуни, железа, олова, серебра. Красивые деревянные и металлические ковши, предназначенные для праздничного застолья, заказывали мастерам-ремесленникам или приобретали на ярмарках, торжках, в лавках. Центром производства деревянных ковшей были села Московской, Тверской, Костромской, Ярославской, Нижегородской губ. Простые металлические ковши делали на Урале, в Вятской губ. Дорогие питьевые ковши изготавливали серебряники Новгорода, Вологды, Костромы, Н. Новгорода и др. городов. Берестяные ковшички, деревянные черпачки для ежедневных нужд делали и в домашних условиях. Фактически каждый крестьянин, владевший топором, теслом и резцом, в состоянии был смастерить их для своей семьи. Ковши использовали на Руси с глубокой древности. При раскопках Великого Новгорода, Старой Ладоги в слоях X–XIV вв. археологи находят деревянные ковши, форма которых аналогична форме ковшей XIX в. Среди них встречаются и ковши, напоминающие плывущую по воде птицу, с рукояткой в виде головы барана, коня, медведя, дракона или прямыми рукоятками, завершающимися небольшими головками тех же зверей и птиц. В XV–XVII вв. деревянные ковши бытовали так же широко, как и в более раннее время. В монастырских описях имущества, составленных в XVI–XVII вв., довольно часто перечисляются деревянные ковши. В описи имущества Печерского Нижегородского монастыря от 1638 читаем следующее: «... ковш о двух стеблях кореново, красный с венцом, в четыре ведра. (...) шесть ковшов питьих». В коллекциях многих музеев имеются деревянные ковши, изготовленные в XVII в. Серебряные и золотые ковши, т. н. ковши питьевые, упоминаются еще в письменных документах XIV в. Напр., вел. кн. Иван II завещал монастырю «ковш великий золот гладкий», Дмитрий Донской – «два ковша золота по две гривенки», а Василий I – «ковш золот с лалом да с женчюги» - (Жемчугом).

Выносной ковш, - сосуд, в котором разносят питье. Они были большой емкости, более нарядные, на них тоже обозначали имя владельца. Характерный образец такого изделия — «выносной» ковш первой трети XVI века, принадлежавший московскому князю Василию III. Надпись с именем владельца помещена в четырех крупных, симметрично расставленных клеймах. Во Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря 1673 года встречаются такие названия ковшей, как «плавкий», «плавный» или «плавной». Так, например, ковш «плавной» был вложен в Троице-Сергиев монастырь княгиней старицей Киликией Ушатой в 1551 году. К сожалению, со временем он подвергся основательной переделке, сильно изменившей его первоначальный облик. На нем появился целый ряд дополнительных украшений, таких, как поддон, геральдический щит на ручке, припаянный литой бюст на носике, круглая мишень внутри ковша с растительным орнаментом, а на ней — фигурка литого льва. Выполненный в форме ладьи, с носиком и ручкой, он выглядит довольно изящно. Ковши с названием «плавные» или «плавкие» неоднократно встречаются среди вкладов в монастырь. Так, в 1537 году два «плавких» ковша и один «питий» вложил ростовский архиепископ Кирилл, в 1552 году ковш «серебрян плавной» поступил от Власа Григорьева сына Селезнева. Какова разница между ковшами «питьи» и «плавкими» или «плавными» — нам не известно. Ясно одно: ковшом «питьй» в форме ладьи было удобнее и черпать жидкость, и пить из него.

Обряды, связанные с братиной, несли глубокий духовный смысл. В те времена люди из разных сел и городов собирались на совместные пиры, игрища, считая себя братьями из большой общей русской семьи. Мудрость была в этих традициях, которые помогали людям жить в единстве. После проведения игрищ, например, закрепился обычай пускать братину по кругу, показывая, что и победители и побежденные – все равны. И в дальнейшем на пирах князей вне зависимости от чина все пили из одной чаши. Суть этого обряда в силе единства. Никого не заставляли пить до дна (исключение заздравная за царя), можно было просто пригубить, но круг не должен был размыкаться.

В начале XVIII века Петр I подарил этот ковш своему союзнику в Северной войне против Швеции - королю Польши и курфюрсту Саксонии Августу Сильному. Сделав Дрезден королевской резиденцией европейского масштаба, Август повелел превратить один из своих дворцов в общедоступный музей, в котором и хранился подарок Петра. В конце 1942 года в числе других экспонатов музея ковш был перевезен из Дрездена в крепость Кёнигштайн, которая в 1945 году была взята советскими войсками. Лишь в 1958 году ковш в числе других предметов уникальной коллекции Августа Сильного вернулся обратно в Дрезден.

Ковши жаловались в торжественной обстановке самим царем или в его присутствии. Церемония награждения проходила в Столовой или Крестовой палатах Московского кремля. В зависимости от назначения различались ковши

Для царских пожалований за военную доблесть или посольскую службу существовали наградные ковши с двуглавым орлом и именем, вычеканенным на дне. В соответствии с формой ковшей выработались их определенные типы: северные ковши, московские, козьмодемьянские, тверские, ярославско-костромские. Особенно выделялись северные ковши – «наливки» и козьмодемьянские ковши – черпаки небольшого размера.

Предполагают, что ковши происходят с Севера Руси. Древние ковши вырезались из дерева и имели вид старинных лодий или водоплавающих птиц - лебедей, гусей, уток. Первые металлические ковши, по мнению некоторых исследователей, были изготовлены в XIV веке новгородскими мастерами. Самым древним в собрании Оружейной палаты является один из уцелевших металлических ковшей второй четверти XV века. Принадлежал он новгородскому архиепископу Евфимию - влиятельному политическому деятелю, строителю новгородской Грановитой палаты, ярому противнику Москвы. Позднее его владельцем оказался сын Ивана Грозного - царевич Иван. В XV- начале XVI века московские мастера еще подражали новгородским. Примером тому служит большой серебряный ковш князя Ивана Кубенского, кравчего юного Ивана IV. По форме он напоминает новгородский ковш XV века, но в оформление его уже чувствуется столичный вкус. К концу XVI века в московском искусстве вырабатывается особый тип ковша, низкого, широкого, с плоским дном. Типичным изделием московской школы является ковш, принадлежащий царю Борису Годунову. (из.3). Он единственный дошедший до нашего времени из принадлежавших Борису Годунову ковшей, которых, судя по сохранившейся описи его имущества, было когда-то значительное количество. В XVII веке облик ковшей заметно меняется. Исчезает строгая нарядная простота, уступая место пышному украшению, сложному орнаменту, обилию драгоценных камней. У ковшей появляются поддоны или ножки в виде шариков. К этому времени ковш обретает дополнительное, новое предназначение: он становится почетной наградой за труды и заслуги. Наградные ковши бережно хранились как знаки высоких заслуг, передавались по наследству. Иногда вместе с другим имуществом они возвращались в царскую казну, в случае если владелец попадал в опалу. Особой ценностью считали серебряные ковши, декорированные владельческими надписями и узорами. Самые ранние серебряные ковши, найденные во время археологических раскопок, датируют XII—XIII веками, в отечественных музеях представлены ковши XV—XVI веков. В литературе встречаются ковши: «питьи», «водосвятные», «выносные», «хоромные», «жалованные», «ковши-лебеди», «погребные», «винные». «Выносные» ковши обычно большого размера использовали во время торжественных мероприятий. Их украшали гербами, узорами, чеканкой и гравировкой с именем владельца. Наиболее известный ковш такого типа, принадлежавший князю Василию III, хранящийся в Сергиево-Посадском государственном музее-заповеднике. | |

|

| |

| Просмотров: 67 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |

Ковш. Деревянный или металлический сосуд, использовавшийся для питья, для подачи напитков на стол, для разливания их по другим сос удам, для черпания воды, для пересыпания муки, зерна, круп и т. д.

Ковш. Деревянный или металлический сосуд, использовавшийся для питья, для подачи напитков на стол, для разливания их по другим сос удам, для черпания воды, для пересыпания муки, зерна, круп и т. д. Ковши питьевые, были индивидуальной посудой, небольшими по вместимости и весили «около гривны» (гривна - старинная мера веса, примерно 200 граммов).

Ковши питьевые, были индивидуальной посудой, небольшими по вместимости и весили «около гривны» (гривна - старинная мера веса, примерно 200 граммов).  Ковш выносной - раза в три превышал по весу ковш питьевой и был значительно больше по размеру. К типу выносных относится большой серебряный ковш князя Кубенского (изготовлен в 1535 году), который находится в собрании Оружейной палаты. Этот ковш - образец русского ювелирного искусства XVI века. Выносные ковши были рассчитаны не на одного пьющего человека: их выносили для провозглашения «заздравных чаш». Вместо чаши использовался ковш. Из выносного ковша мед отпивали пирующие по очереди после произнесения заздравного тоста.

Ковш выносной - раза в три превышал по весу ковш питьевой и был значительно больше по размеру. К типу выносных относится большой серебряный ковш князя Кубенского (изготовлен в 1535 году), который находится в собрании Оружейной палаты. Этот ковш - образец русского ювелирного искусства XVI века. Выносные ковши были рассчитаны не на одного пьющего человека: их выносили для провозглашения «заздравных чаш». Вместо чаши использовался ковш. Из выносного ковша мед отпивали пирующие по очереди после произнесения заздравного тоста.  Ковш хоромный - делался из серебра, был массивным, на их дне чеканился двуглавый орел и вырезалась надпись «ковш хоромный». Он получил название по местонахождению в царских хоромах. Хоромные ковши, это ковши членов царской семьи.

Ковш хоромный - делался из серебра, был массивным, на их дне чеканился двуглавый орел и вырезалась надпись «ковш хоромный». Он получил название по местонахождению в царских хоромах. Хоромные ковши, это ковши членов царской семьи. Ковши-лебеди - изготавливались в течение почти всего XVII века. Их название, очевидно, связано с лебединой формой ковша. Первое упоминание о таких ковшах встречается в 1640 году в расходной книге Патриаршего казенного приказа.

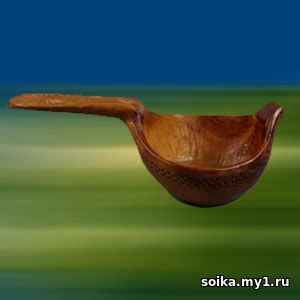

Ковши-лебеди - изготавливались в течение почти всего XVII века. Их название, очевидно, связано с лебединой формой ковша. Первое упоминание о таких ковшах встречается в 1640 году в расходной книге Патриаршего казенного приказа. Ковш утица - изготавливался из цельного куска дерева, долблением. Тулово продолговатое, внутри выдолбленное, стенки толстые. Ручки в виде утиной головы.Одна из древних форм русской посуды

Ковш утица - изготавливался из цельного куска дерева, долблением. Тулово продолговатое, внутри выдолбленное, стенки толстые. Ручки в виде утиной головы.Одна из древних форм русской посуды Ковши погребные - хранились у погребного ключника, или, по-современному, у заведующего княжескими или боярскими погребами. Такие ковши были мерными ёмкостями, и пользовались ими, когда нужно было взять определённое количество мёда из бочки.

Ковши погребные - хранились у погребного ключника, или, по-современному, у заведующего княжескими или боярскими погребами. Такие ковши были мерными ёмкостями, и пользовались ими, когда нужно было взять определённое количество мёда из бочки. Ковши водосвятные - были собственностью церквей и монастырей и использовались для питья воды при совершении обряда водоосвящения. Они делались исключительно из серебра, так как издавна было известно о способности серебра придавать воде целебные свойства.

Ковши водосвятные - были собственностью церквей и монастырей и использовались для питья воды при совершении обряда водоосвящения. Они делались исключительно из серебра, так как издавна было известно о способности серебра придавать воде целебные свойства. Ковши триумфальные появилась на Руси в XVI веке. Как рассказывают летописи, первый такой ковш был изготовлен в царствование Ивана Грозного. В 1558 году Иван Васильевич начал войну против Ливонии. 25 февраля 1563 года сорокатысячная русская рать после двухнедельной осады вступила в город Полоцк. В честь этой победы по приказу царя из части захваченного в качестве трофеев золота московскими золотых дел мастерами был изготовлен триумфальный ковш, украшенный тремя крупными сапфирами. Надпись, выбитая по его краю, рассказывает об истории его создания. Это уникальное изделие считается одним из шедевров русского ювелирного искусства.

Ковши триумфальные появилась на Руси в XVI веке. Как рассказывают летописи, первый такой ковш был изготовлен в царствование Ивана Грозного. В 1558 году Иван Васильевич начал войну против Ливонии. 25 февраля 1563 года сорокатысячная русская рать после двухнедельной осады вступила в город Полоцк. В честь этой победы по приказу царя из части захваченного в качестве трофеев золота московскими золотых дел мастерами был изготовлен триумфальный ковш, украшенный тремя крупными сапфирами. Надпись, выбитая по его краю, рассказывает об истории его создания. Это уникальное изделие считается одним из шедевров русского ювелирного искусства. Ковш жалованный. В оформлении таких ковшей сложились определенные правила. На дне помещалось изображение гербового двуглавого орла как отличительного государственного знака. По краю сосуда резалась надпись, сообщающая, кому, когда и за что сделано пожалование. Надпись прерывалась двумя или четырьмя медальонами, в которые вписывалась царская титулатура.

Ковш жалованный. В оформлении таких ковшей сложились определенные правила. На дне помещалось изображение гербового двуглавого орла как отличительного государственного знака. По краю сосуда резалась надпись, сообщающая, кому, когда и за что сделано пожалование. Надпись прерывалась двумя или четырьмя медальонами, в которые вписывалась царская титулатура. Ковши наградные получали за заслуги. Начиная со второй половины XVII века стали изготавливать в Серебряной палате (она занималась изделиями из серебра для царского двора) по утвержденному образцу с обязательным указанием царского титула, изображением двуглавого орла, надписью с именем награждаемого и кратким перечислением его заслуг. Размер ковша зависел от должности награждаемого и важности его заслуг.

Ковши наградные получали за заслуги. Начиная со второй половины XVII века стали изготавливать в Серебряной палате (она занималась изделиями из серебра для царского двора) по утвержденному образцу с обязательным указанием царского титула, изображением двуглавого орла, надписью с именем награждаемого и кратким перечислением его заслуг. Размер ковша зависел от должности награждаемого и важности его заслуг. Ковши питьи: два широко известных сосуда из бывшего собрания Троице-Сергиевой Лавры: новгородского посадника Григория Кирилловича Посахно (1428 — 1436,) и московского боярина Петра Михайловича Плещеева (конец XV — начало XVI в.,). Несмотря на разное происхождение (новгородское и московское) ковши мало отличаются друг от друга. Их плавная округлая форма и выразительные силуэты напоминают очертание ладьи или водоплавающей птицы. Скромные украшения на ручках (пелюстях) в виде литой ажурной пластины на новгородском ковше и двух словно плывущих навстречу резных рыбок — на московском подчеркивают их особенности. На обоих предметах — имена их владельцев. Позолоченная резная надпись на новгородском ковше «А се ковш посадника новгородцко Григорья Кюриловича» проходит по венцу тулова и воспринимается как украшение изделия; а надпись на московском ковше, состоящая из двух слов: «Петр Михайлович», находится внутри на плоской мишени.

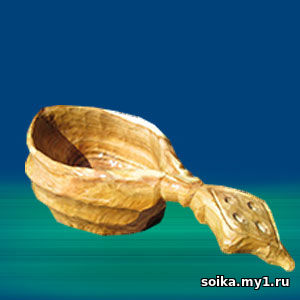

Ковши питьи: два широко известных сосуда из бывшего собрания Троице-Сергиевой Лавры: новгородского посадника Григория Кирилловича Посахно (1428 — 1436,) и московского боярина Петра Михайловича Плещеева (конец XV — начало XVI в.,). Несмотря на разное происхождение (новгородское и московское) ковши мало отличаются друг от друга. Их плавная округлая форма и выразительные силуэты напоминают очертание ладьи или водоплавающей птицы. Скромные украшения на ручках (пелюстях) в виде литой ажурной пластины на новгородском ковше и двух словно плывущих навстречу резных рыбок — на московском подчеркивают их особенности. На обоих предметах — имена их владельцев. Позолоченная резная надпись на новгородском ковше «А се ковш посадника новгородцко Григорья Кюриловича» проходит по венцу тулова и воспринимается как украшение изделия; а надпись на московском ковше, состоящая из двух слов: «Петр Михайлович», находится внутри на плоской мишени.  Ковш - корец. Ковши, сделанные из корневища, получили название «коренные» или «корцы».

Ковш - корец. Ковши, сделанные из корневища, получили название «коренные» или «корцы».  Ковши Московские столовые называются типичные ладьевидные ковши, сделанные из дерева или из кап, известные в Московской Руси в XVI–XVII вв. Такой ковш имеет плоское дно, килевидный нос и горизонтальную рукоять на поднимающейся над туловом неширокой шейке. По краю московский ковш украшался растительным орнаментом.

Ковши Московские столовые называются типичные ладьевидные ковши, сделанные из дерева или из кап, известные в Московской Руси в XVI–XVII вв. Такой ковш имеет плоское дно, килевидный нос и горизонтальную рукоять на поднимающейся над туловом неширокой шейке. По краю московский ковш украшался растительным орнаментом.  Ковши Козьмодемьянские, выдолбленные из липы, отличаясь от московских - большим размером и глубиной (некоторые из них вмещали до 2-3 ведер), были близки им по форме. Малые козьмодемьянские ковши – черпаки XVIII–XIX вв. – имели форму чашки с округлым, чуть уплощенным дном, заостренным носом и рукоятью с прорезной петлей и крючком для подвешивания ковша.

Ковши Козьмодемьянские, выдолбленные из липы, отличаясь от московских - большим размером и глубиной (некоторые из них вмещали до 2-3 ведер), были близки им по форме. Малые козьмодемьянские ковши – черпаки XVIII–XIX вв. – имели форму чашки с округлым, чуть уплощенным дном, заостренным носом и рукоятью с прорезной петлей и крючком для подвешивания ковша. Ковши Тверские, известные с XVI в., выдолбленные из корня дерева и имеющие форму ладьи, характеризуются более вытянутым в ширину, чем в длину, туловом, с широкой фронтальной стороной, декорированной орнаментальной резьбой. Тулово завершается с одной стороной двумя или тремя конскими головами на поднимающейся узкой шейке, а с другой стороны – массивной граненной рукоятью в форме «стебля».

Ковши Тверские, известные с XVI в., выдолбленные из корня дерева и имеющие форму ладьи, характеризуются более вытянутым в ширину, чем в длину, туловом, с широкой фронтальной стороной, декорированной орнаментальной резьбой. Тулово завершается с одной стороной двумя или тремя конскими головами на поднимающейся узкой шейке, а с другой стороны – массивной граненной рукоятью в форме «стебля».  Ковши Малые северные - «наливки» XVI–XIX вв. изготовлялись вологодскими мастерами и служили для зачерпывания из больших ковшей. Их особенностью является сферическое дно и рукоятка в виде дужки, украшенной прорезью, в которой преобладали уточки.

Ковши Малые северные - «наливки» XVI–XIX вв. изготовлялись вологодскими мастерами и служили для зачерпывания из больших ковшей. Их особенностью является сферическое дно и рукоятка в виде дужки, украшенной прорезью, в которой преобладали уточки.