| 07.10.2024, 20:48 | |

Тугой лук - коромыслице, калены стрелы - веретеньица В.И.Даль Баба - женщина Коромысель, или – более привычное ныне – коромысло, это очень распространенный предмет бытовал достаточно широко даже и в двадцатом веке, но увидеть можно даже и сейчас. Предмет этот необходим для ношения воды в ведрах. Ведра навешиваются на крючья, вырезанные непосредственно в самом коромысле, либо сделанные из металла, и навешенные на концы коромыселка. Носилось коромысло и поперек движения, т.е. укладывалось на оба плеча, либо – вдоль движения, когда коромысло лежало а одном плече.Такое приспособление, конечно, значительно облегчало труды по доставке воды в дом. Использовались коромысла и для ношения других тяжестей.

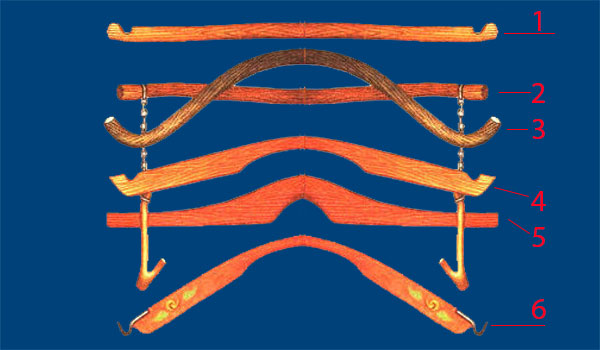

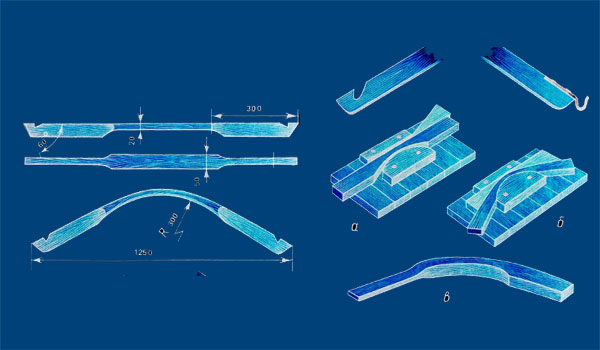

На Руси были известны три типа коромысел: палкообразные, гнутые и вырезные. Первое представляло собой прямую круглую палку с небольшими крючками на концах. На таких коромыслах носили порой не только ведра, но и выстиранное белье. Это, видимо, было самое древнее и не очень удобное коромысло. Однако, к нему догадались привязать крючья, и оно стало более удобным, так как появилась возможность придерживать ведра руками. Но палка по-прежнему сильно давила на плечи, поэтому вместо нее стали применять коромысло, вырезанное из достаточно широкой и прочной доски. Оно сужалось к краям, а в середине, в широкой части, был сделан специальный полукруглый вырез для шеи. На концах коромысла прикрепляли деревянные или металлические крючья, на которые подвешивали ведра. Древесина, идущая на коромысла, должна быть легкой, прочной и гибкой, а также однородной и хорошо противостоящей растрескиванию. Этим требованиям вполне удовлетворяет древесина ивы, липы и осины. В зависимости от толщины древесного ствола, кряж раскалывают на две или четыре части, называемые колотьем. Из него вытесывают прямоугольные заготовки. Каждую заготовку стесывают в середине до определенной толщины, а затем распаривают. Известно множество способов распаривания древесины перед гнутьем, например на костре. При первом способе заготовку вымачивали, а затем прогревали над пламенем, при втором — ее зарывали в землю на месте будущего костра. Через определенное время, когда костер угасал, разгребали угли и извлекали из земли окутанные паром заготовки. Их тут же вставляли в гало — приспособление для гнутых коромысел, дуг, санных полозов и ободов. Разогретую заготовку вставляют в гнутарное приспособление, которое представляет собой массивный щит с набитыми на нем брусьями. Брус, одна из кромок которого соответствует изгибу коромысла, называют шаблоном, а с прямой кромкой — упором. Вставив заготовку в гнутарное приспособление, между ней и упором забивают с двух сторон два клина. Вместо двух широких можно забить несколько более узких клиньев. При расклинивании заготовка согнется и плотно прижмется к бруску-шаблону.

Изготовление гнутого коромысла: а — распаренная заготовка в гнутарном приспособлении; б — сгибание заготовки с помощью клиньев; в — обтесывание согнутой заготовки Согнутую заготовку сушат в гнутарном приспособлении, которое должно находиться в отапливаемом помещении или в любом другом месте, имеющем достаточно высокую температуру. Когда через несколько дней заготовка подсохнет, наплечная часть коромысла приобретает дугообразную форму. Массивные концы заготовки стесывают с двух сторон так, чтобы образовавшиеся пласти шли под прямым углом к изогнутой наплечной части. Затем на каждом конце коромысла вырезают сверху крючки для подвешивания ведер. При желании крючки делают из металлических полосок. Готовое коромысло обрабатывают циклями или кусочками оконного стекла, шлифуют наждачной бумагой, затем пропитывают горячей олифой и расписывают масляными красками. Если вместо росписи используют резьбу, то коромысло пропитывают олифой в самую последнюю очередь.

| |

|

| |

| Просмотров: 104 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |