Разнообразная по назначению, форме и размерам, бондарная посуда получила широкое распространение в быту. Мастера-бондари, или бочары, и поныне изготовляют множество домашней утвари:

Бадья, бочка, братина, валёк, ведро, жбаны для воды и кваса, залавок, кадка, квашня, ковш, колыбель, короб, коромысло, кошель, кухля, ларец-теремок, ложка, лохань, маслобойка, переметная скамья, пестерь, плошка, подголовник, подойник, поставец, скрыня, сундук, ушат

Бадья – деревянная емкость для подъема воды из колодца или реки в виде сосуда, круглого в сечении, с широким верхом и зауженным к низу туловом, с железными обручами и ушками, в которые продевается дужка. Подъем воды для двух ведер (около 24 литров) из глубокого колодца в течение многих лет требовал от бадьи прочности и удобства в применении, что достигалось использованием древесины дуба, которая отличается высокой твердостью, стойкостью к влажности, т.е. способностью не разбухать в воде, а, напротив, становиться более крепкой. Железные обручи хорошо переносили удары бадьи о стенки колодезного сруба, в отличие от деревянных. Дубовая бадья, окованная железом, вмещавшая большое количество воды, была достаточно тяжелой, поэтому воду в ней доставали с помощью рычажного устройства – журавля или воротом с цепью. Бадья – деревянная емкость для подъема воды из колодца или реки в виде сосуда, круглого в сечении, с широким верхом и зауженным к низу туловом, с железными обручами и ушками, в которые продевается дужка. Подъем воды для двух ведер (около 24 литров) из глубокого колодца в течение многих лет требовал от бадьи прочности и удобства в применении, что достигалось использованием древесины дуба, которая отличается высокой твердостью, стойкостью к влажности, т.е. способностью не разбухать в воде, а, напротив, становиться более крепкой. Железные обручи хорошо переносили удары бадьи о стенки колодезного сруба, в отличие от деревянных. Дубовая бадья, окованная железом, вмещавшая большое количество воды, была достаточно тяжелой, поэтому воду в ней доставали с помощью рычажного устройства – журавля или воротом с цепью.

Банная шайка — утварь в русской бане, ёмкость для воды объёмом в четверть, половину и целое ведро (12 л). Выполнялись из липы бондарным способом: липа отличается лёгкостью, низкой теплопроводимостью и приятным запахом. Деревянная шайка имеет цилиндрическую форму, одну или две ручки, которые являются продолжением клёпок. В ручках имелось отверстие для подвешивания шайки на гвоздь. Банная шайка — утварь в русской бане, ёмкость для воды объёмом в четверть, половину и целое ведро (12 л). Выполнялись из липы бондарным способом: липа отличается лёгкостью, низкой теплопроводимостью и приятным запахом. Деревянная шайка имеет цилиндрическую форму, одну или две ручки, которые являются продолжением клёпок. В ручках имелось отверстие для подвешивания шайки на гвоздь.

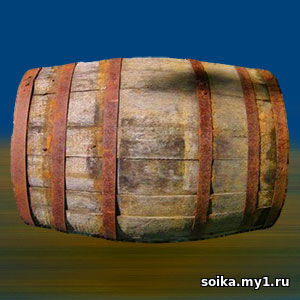

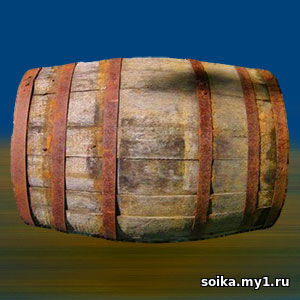

Бочка для вина. Бочка со временем утратила своё значение как транспортная тара, чаще используется как «приправа» для вина. Из дубовой клепки экстрагируется множество полезных веществ. Бочка для вина. Бочка со временем утратила своё значение как транспортная тара, чаще используется как «приправа» для вина. Из дубовой клепки экстрагируется множество полезных веществ.

Бочка способна пропускать внутрь микроскопические порции кислорода. В результате выветриваются нежелательные запахи, оставшиеся после ферментации.

В зависимости от стиля вина производитель выбирает обжарку: лёгкую, среднюю, сильную или промежуточные вариации. Чем сильнее обжарка, тем больше окажется влияние дуба на вино.

Бочка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ. Бочки бывают различной формы, но обычно основание, верх и разрез центральной части бочки имеют форму окружности. Бочка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ. Бочки бывают различной формы, но обычно основание, верх и разрез центральной части бочки имеют форму окружности.

Раньше бочки делали из клёпок (специальных досок, образующих боковую поверхность, дно и крышку вставляли в выбранные уторником пазы-уторы).

Бочка для мёда. В липовой бочке мёд настаивается, вкус становится насыщеннее. Как правило, для изготовления бочек используют: клён, березу, осину и ясень. Дуб окрашивает мёд при длительном хранении, сосна передаёт хвойную горечь. Бочка для мёда. В липовой бочке мёд настаивается, вкус становится насыщеннее. Как правило, для изготовления бочек используют: клён, березу, осину и ясень. Дуб окрашивает мёд при длительном хранении, сосна передаёт хвойную горечь.

Бочка для солений. Дубовая кадушка сохраняет естественный аромат и вкус продуктов, изменяет их цвет. Кедровые кадушки хорошо переносят повышенную влажность, в них продукты наполняются фитонцидами кедра и сохраняют свежесть и вкусовые качества. Бочка для солений. Дубовая кадушка сохраняет естественный аромат и вкус продуктов, изменяет их цвет. Кедровые кадушки хорошо переносят повышенную влажность, в них продукты наполняются фитонцидами кедра и сохраняют свежесть и вкусовые качества.

Бочка из-под беломорской сельди. Произведено в 1988 году

Бочонок — небольшая бочка (так обычно называли самую малую бочку из некоторого ряда); также «бочонком» называют один из видов фитингов — деталей для соединения частей трубопроводов (ниппель) Бочонок — небольшая бочка (так обычно называли самую малую бочку из некоторого ряда); также «бочонком» называют один из видов фитингов — деталей для соединения частей трубопроводов (ниппель)

Братина - славянский шаровидный сосуд для подачи на стол и питья алкогольных напитков (пива, мёда, вина). Использовали в XVI—XIX веках на братчинных пирах и поминках для питья на всю братию.

Братина имела вид горшка с конусообразной крышкой, подавали как правило на подносах (поддонах). Была медной или деревянной в народном быту, золотой или серебряной с чеканными узорами на богатых пирах. Встречаются также серебряные братины в виде горшков с поддонами. Подобные братины в монастырях выполняли функцию «заздравных» сосудов для питья по кругу. Объём большей частью, величиной с полувёдерную ендову. Братины имели разную величину, но в среднем малые братины вмещают в себя приблизительно 1- 2 кружки. Братина имела вид горшка с конусообразной крышкой, подавали как правило на подносах (поддонах). Была медной или деревянной в народном быту, золотой или серебряной с чеканными узорами на богатых пирах. Встречаются также серебряные братины в виде горшков с поддонами. Подобные братины в монастырях выполняли функцию «заздравных» сосудов для питья по кругу. Объём большей частью, величиной с полувёдерную ендову. Братины имели разную величину, но в среднем малые братины вмещают в себя приблизительно 1- 2 кружки.

Дошник или дощник — большая бочка; как правило, зарывается в землю, предназначен для закваски и солений. Стандартный дошник вмещает 16 т квашеной капусты Дошник или дощник — большая бочка; как правило, зарывается в землю, предназначен для закваски и солений. Стандартный дошник вмещает 16 т квашеной капусты

Для изготовления бочек использовали следующие породы древесины: бук, дуб, липа, осина; для изготовления обручей: орешник, черёмуха, можжевельник.

Валёк – плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания белья при полоскании или для катания белья на скалке. Вальки делали преимущественно из легких пород дерева – липы или березы. Верхняя лицевая поверхность некоторых вальков украшалась выемчатой резьбой, росписью. Валёк – плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания белья при полоскании или для катания белья на скалке. Вальки делали преимущественно из легких пород дерева – липы или березы. Верхняя лицевая поверхность некоторых вальков украшалась выемчатой резьбой, росписью.

Ведро. Для изготовления ведра использовали еловые, сосновые и осиновые дощечки — клепки. Обручи, стягивавшие остов ведра в верхней и нижней части, мастерили из ивы, черемухи и сирени. Из них же делали дужку, которая вставлялась в «ушки» — продолжение клепок. Ведро. Для изготовления ведра использовали еловые, сосновые и осиновые дощечки — клепки. Обручи, стягивавшие остов ведра в верхней и нижней части, мастерили из ивы, черемухи и сирени. Из них же делали дужку, которая вставлялась в «ушки» — продолжение клепок.

Также бондари изготавливали и другие деревянные ёмкости, например кадки и бочки, для нужд страны и на продажу за границу.

Коническое ведро, представляет собой усеченный конус, предполагаемая вершина которого находится внизу.

Дежа — деревянная кадушка (иногда дуплянка) для его приготовления хлебного теста. В традиционной культуре восточных и западных славян — символ достатка и благополучия. У южных славян для заквашивания теста использовались деревянные долблёные ночвы. Дежа — деревянная кадушка (иногда дуплянка) для его приготовления хлебного теста. В традиционной культуре восточных и западных славян — символ достатка и благополучия. У южных славян для заквашивания теста использовались деревянные долблёные ночвы.

Существуют также промышленные дежи — разновидность ёмкостного оборудования, участвующее в технологических процессах по изготовлению (смешиванию, измельчению), транспортировке и хранению различных продуктов как пищевой, так и химических, строительных, нефтехимических, фармацевтических отраслей промышленности.

Слово общеславянское. Праславянская форма děža из děz-i̯ā, и.е. dhoiĝh-i̯ā. Родственно ср. др.-инд. dḗgdhi «смазывает, замазывает», dḗhati — то же, гот. digan «месить», daigs «тесто», нов.-в.-н. Teig «тесто», арм. dēz «куча», «горшечник».

Ендова - вид братины, низкая и широкая медная (лужёная) или деревянная посуда с отливом в виде желобка, используемая для подачи алкогольных напитков (пива, браги, мёда, вина) на праздничный стол во время пира и их розлива по чаркам или стаканам. Ендова - вид братины, низкая и широкая медная (лужёная) или деревянная посуда с отливом в виде желобка, используемая для подачи алкогольных напитков (пива, браги, мёда, вина) на праздничный стол во время пира и их розлива по чаркам или стаканам.

Сосуды под названием «яндова» были разной вместимости: могли достигать нескольких вёдер, но изготовлялись и очень маленькие. Например, в Кирилловской расходной книге значилось: «квасу медвеного яндову большую чаш», «яндова чёрные патоки две чаши».

В российском военном флоте вплоть до начала XX века в ендове традиционно выдавали матросам на кораблях «винную порцию», то есть водку. Они подходили к ендове по очереди, снимали головной убор, брали чарку, зачерпывали водку, медленно ее выпивали и передавали чарку следующему.

Жбан — бондарное изделие в виде небольшой кадки с крышкой и ручкой для приготовления и хранения напитков в домашних условиях (кваса, вина). До начала XX века маленький жбан использовался как кружка. Жбан — бондарное изделие в виде небольшой кадки с крышкой и ручкой для приготовления и хранения напитков в домашних условиях (кваса, вина). До начала XX века маленький жбан использовался как кружка.

Залавок: Длинный ящик с крышкой, употребляемый для хранения хозяйственной утвари и как лавка; Залавок: Длинный ящик с крышкой, употребляемый для хранения хозяйственной утвари и как лавка;

Низкий шкафчик с дверцами и двумя-тремя полочками для посуды и прочих кухонных принадлежностей, а также некоторых продуктов, находящийся на лавке около печи;

Пространство в нижней части русской печи для хранения посуды, закрытое дверцей.

Кадка – емкость для заготовки впрок солений, квашений, мочений, использовалась также для кваса, воды, для хранения муки, крупы. Как правило, кадки были бондарной работы, т.е. делались из деревянных дощечек – клепок, стянутых обручами. Кадки изготавливались из древесины лиственных деревьев: осины, липы, дуба; обручи – из ветвей ивы, сирени, черемухи, орешника. Для солений и мочений особенно ценилась дубовая древесина, содержащая консервирующие вещества, которые убивают гнилостные бактерии, и добавляющая солениям дополнительный аромат и вкус. Кадка из осины использовалась, главным образом, для заквашивания капусты, которая сохранялась в ней белой и хрустящей до самой весны. Кадки делались в форме усеченного конуса или цилиндра. Они могли иметь три ножки, являющиеся продолжением клепок. Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Кадки были разные по размеру: высота колебалась от 30 до 100 см, диаметр – от 28 до 80 см. Кадка – емкость для заготовки впрок солений, квашений, мочений, использовалась также для кваса, воды, для хранения муки, крупы. Как правило, кадки были бондарной работы, т.е. делались из деревянных дощечек – клепок, стянутых обручами. Кадки изготавливались из древесины лиственных деревьев: осины, липы, дуба; обручи – из ветвей ивы, сирени, черемухи, орешника. Для солений и мочений особенно ценилась дубовая древесина, содержащая консервирующие вещества, которые убивают гнилостные бактерии, и добавляющая солениям дополнительный аромат и вкус. Кадка из осины использовалась, главным образом, для заквашивания капусты, которая сохранялась в ней белой и хрустящей до самой весны. Кадки делались в форме усеченного конуса или цилиндра. Они могли иметь три ножки, являющиеся продолжением клепок. Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Кадки были разные по размеру: высота колебалась от 30 до 100 см, диаметр – от 28 до 80 см.

Квашня – глиняная или деревянная посуда для заквашивания теста. Деревянная изготавливалась из липы, осины, дуба. Она могла быть выдолблена из цельного куска дерева или быть бондарной, т.е. составленной из дощечек – клепок, плотно пригнанных друг к другу и перетянутых обручами из дерева или железа. Квашни были круглыми в сечении с расширяющимися к верхнему краю стенками. Высота колебалась от 50 до 100 см, диаметр верха – от 60 до 120 см. Большие размеры квашни были обусловлены обычаем выпекать хлеб на всю семью на неделю вперед. Квашня – глиняная или деревянная посуда для заквашивания теста. Деревянная изготавливалась из липы, осины, дуба. Она могла быть выдолблена из цельного куска дерева или быть бондарной, т.е. составленной из дощечек – клепок, плотно пригнанных друг к другу и перетянутых обручами из дерева или железа. Квашни были круглыми в сечении с расширяющимися к верхнему краю стенками. Высота колебалась от 50 до 100 см, диаметр верха – от 60 до 120 см. Большие размеры квашни были обусловлены обычаем выпекать хлеб на всю семью на неделю вперед.

Ковш - деревянный или металлический сосуд для питья и розлива кваса либо других напитков. Распространенна Руси с древности, до середины XIX века. Имеет форму ладьи с одной высоко приподнятой ручкой или двумя – в виде головы и хвоста птицы.

Колыбель – приспособление для сна и укачивания младенца. На Руси существовало четыре вида колыбелей, исходя из конструкции и материала. лучинковая, любяная, дощатая, плетеная. Колыбель – приспособление для сна и укачивания младенца. На Руси существовало четыре вида колыбелей, исходя из конструкции и материала. лучинковая, любяная, дощатая, плетеная.

Колыбель в форме прямоугольной деревянной рамы, обтянутой холстом. Концы рамы выступают в виде обточенных шаров, в которые ввинчивались железные кольца для подвешивания. К этому же виду относятся колыбели из пяльцев, также обтянутых холстом. Колыбель в форме прямоугольной деревянной рамы, обтянутой холстом. Концы рамы выступают в виде обточенных шаров, в которые ввинчивались железные кольца для подвешивания. К этому же виду относятся колыбели из пяльцев, также обтянутых холстом.

Колыбель в виде суживающегося книзу прямоугольного деревянного ящика с дном, образованном двумя поперечными перекладинами. К стенкам для подвешивания крепились по две дужки. Стенки снаружи часто расписывались. Колыбель в виде суживающегося книзу прямоугольного деревянного ящика с дном, образованном двумя поперечными перекладинами. К стенкам для подвешивания крепились по две дужки. Стенки снаружи часто расписывались.

Колыбель в виде лубяного короба овальной или прямоугольной формы. Дно сплеталось из пеньковой веревки, лыка в виде сетки. Колыбель в виде лубяного короба овальной или прямоугольной формы. Дно сплеталось из пеньковой веревки, лыка в виде сетки.

Плетенные колыбели (из лозы, льна, соломы). Все четыре вида колыбелей имеют одну общую черту – это подвесные колыбели. Более поздней традицией следует считать появление детских кроваток на гнутых ножках. Плетенные колыбели (из лозы, льна, соломы). Все четыре вида колыбелей имеют одну общую черту – это подвесные колыбели. Более поздней традицией следует считать появление детских кроваток на гнутых ножках.

Короб – емкость для хранения и перевозки мелкого домашнего скарба, одежды, книг. Изготавливался из гнутого осинового, липового луба в виде высокого цилиндра с навесной деревянной или надевающейся сверху крышкой или прямоугольного ящика с закругленными углами, с навесной плоской или выпуклой крышкой. Довольно широко были распространены также короба овальные в сечении, с крышками, как у цилиндрического короба. Короб – емкость для хранения и перевозки мелкого домашнего скарба, одежды, книг. Изготавливался из гнутого осинового, липового луба в виде высокого цилиндра с навесной деревянной или надевающейся сверху крышкой или прямоугольного ящика с закругленными углами, с навесной плоской или выпуклой крышкой. Довольно широко были распространены также короба овальные в сечении, с крышками, как у цилиндрического короба.

Днища коробов делались из тонких дощечек и вставлялись в специальный паз стенок, где укреплялись деревянными штифтами, прошивались мочалом, лыком, корнем сосны. Короба прямоугольной формы с заоваленными углами зачастую оковывались металлическими полосами. Иногда окованные полосами черного или луженного металла дополнительно украшались металлическими просечными накладками по углам крышки или около ключевины.

Под железную оковку таких коробов в XVII–первой половине XVIII в. часто подкладывалась светлая или окрашенная в зеленый цвет слюда. Наряду с коробами, декорированными металлом, были широко распространены короба, украшенные росписью – на боковых стенках и верхней плоскости крышки. Роспись выполнялась обычно темперой, поверхность лубяного короба предварительно несколько раз олифилась.

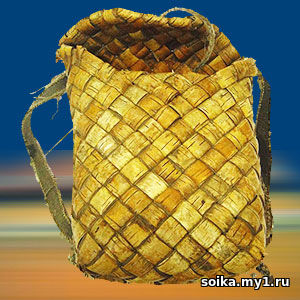

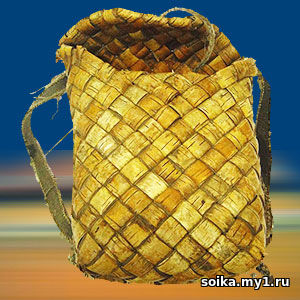

Кошель – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, плетеная из полос бересты, реже лыка в технике косого, изредка прямого плетения. Кошель имеет упрощенную прямоугольную форму, закрывается треугольным клапаном. Клапан удерживается веревками, которые обматывают вокруг специальных деревянных щепочек, вставленных вдоль открытого верха кошеля. На задней стенке кошеля крепятся ремни, изготовленные различными способами из бересты, кожи, холста, пеньковой веревки. Для детей делали небольшие кошели, высотой до 40 см, шириной 20-30 см, для взрослых, соответственно, больше. Преимущество берестяных кошелей заключалось в том, что продукты в них долго сохраняли свежесть, а зимой не замерзали. Кошель был незаменим во время сенокосной страды, на рыбном и охотничьем промысле, в дальней дороге. Кошель – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, плетеная из полос бересты, реже лыка в технике косого, изредка прямого плетения. Кошель имеет упрощенную прямоугольную форму, закрывается треугольным клапаном. Клапан удерживается веревками, которые обматывают вокруг специальных деревянных щепочек, вставленных вдоль открытого верха кошеля. На задней стенке кошеля крепятся ремни, изготовленные различными способами из бересты, кожи, холста, пеньковой веревки. Для детей делали небольшие кошели, высотой до 40 см, шириной 20-30 см, для взрослых, соответственно, больше. Преимущество берестяных кошелей заключалось в том, что продукты в них долго сохраняли свежесть, а зимой не замерзали. Кошель был незаменим во время сенокосной страды, на рыбном и охотничьем промысле, в дальней дороге.

Коромысло - приспособление для переноса ведер, бадеек, корзин. Изготавливалось из липы, осины, ивы, древесина которых отличается легкостью, гибкостью, упругостью. На Руси наиболее широко были распространены гнутые коромысла. Их выгибали из распаренной древесины, придавая форму дуги. Коромысло такого типа удобно располагалось на плечах женщины, придерживавшей его руками. Коромысло - приспособление для переноса ведер, бадеек, корзин. Изготавливалось из липы, осины, ивы, древесина которых отличается легкостью, гибкостью, упругостью. На Руси наиболее широко были распространены гнутые коромысла. Их выгибали из распаренной древесины, придавая форму дуги. Коромысло такого типа удобно располагалось на плечах женщины, придерживавшей его руками.

Кружка — крупный толстостенный стакан с ручкой. Кружка — крупный толстостенный стакан с ручкой.

В общих чертах кружка имеет форму, приближающуюся к усечённому конусу или цилиндру, и варьирующуюся от одного производителя к другому. Обычная вместимость кружки — 250–500 мл.

«Кружка — питейный сосуд больше стакана, кубок, стопа, братина, большой стакан. Стакан с ручкою, иногда с носком и с крышечкою.» (из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля.)

Заимствование слова произошло около XV века из польского языка, где kruż означал «кувшин».

Кухля – сосуд для переноса напитков на короткое расстояние и подачи их на стол, представляет собой небольшой бочонок бондарной работы из дубовых клепок, с двумя донышками. Тулово бочонка располагается горизонтально и имеет четыре короткие ножки. В верхней части кухли есть небольшой носик для слива, отверстие с пробкой для наливания напитка, ручка для переноса. Кухля – сосуд для переноса напитков на короткое расстояние и подачи их на стол, представляет собой небольшой бочонок бондарной работы из дубовых клепок, с двумя донышками. Тулово бочонка располагается горизонтально и имеет четыре короткие ножки. В верхней части кухли есть небольшой носик для слива, отверстие с пробкой для наливания напитка, ручка для переноса.

Ларец-теремок – емкость для хранения особенно ценных вещей: денег, драгоценностей, документов, разновидность сундука. Имеет форму глубокого, прямоугольного (квадратного) ящика с откидной, четырехскатной крышкой с плоским завершением. На крышке обычно была закреплена железная скоба или кольцо-рукоять. Крупные ларцы, достигавшие в высоту 50 см, имели внутри два отделения: первое – сам ларец, а второй – четырехскатная крышка. Такие ларцы назывались «ларцы о два жира». Каждое отделение запиралось на внутренний замок. Ларцы изготавливались из металла, кости, но в большинстве из дерева – сосны, дуба, кипариса. Деревянные ларцы оковывались полосами железа, украшались росписью, оклеивались костяными пластинами. Ларец-теремок – емкость для хранения особенно ценных вещей: денег, драгоценностей, документов, разновидность сундука. Имеет форму глубокого, прямоугольного (квадратного) ящика с откидной, четырехскатной крышкой с плоским завершением. На крышке обычно была закреплена железная скоба или кольцо-рукоять. Крупные ларцы, достигавшие в высоту 50 см, имели внутри два отделения: первое – сам ларец, а второй – четырехскатная крышка. Такие ларцы назывались «ларцы о два жира». Каждое отделение запиралось на внутренний замок. Ларцы изготавливались из металла, кости, но в большинстве из дерева – сосны, дуба, кипариса. Деревянные ларцы оковывались полосами железа, украшались росписью, оклеивались костяными пластинами.

Ложка - Столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом - рукояткой. Деревянный, костяной, металлический предмет для зачерпывания жидкой и рассыпчатой пищи. Представляет собой круглую или овальную вогнутую, неглубокую емкость на длинном или коротком, плоском или круглом черенке. Известно, что в Х веке дружинники князя Владимира пользовались деревянными ложками. Ложка - Столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом - рукояткой. Деревянный, костяной, металлический предмет для зачерпывания жидкой и рассыпчатой пищи. Представляет собой круглую или овальную вогнутую, неглубокую емкость на длинном или коротком, плоском или круглом черенке. Известно, что в Х веке дружинники князя Владимира пользовались деревянными ложками.

Восходит к древнерусскому «ъ» - лъжька. Происхождение от слова лог - овраг, углубление. В родственных языках (серб. ла̀жица, чеш. lžice, болг. лъжица). В слове лог «о» - исконное (серб. лôг, болг. лог). Таким образом, следует предполагать, что корень слова ложка — именно лог / лаг.

Размер чашечки ложки соразмерен рту человека. Используется также как лабораторный инструмент и тому подобное

Лохань – емкость для стирки белья, мытья посуды, умывания, изготавливалась из древесины ели, сосны бондарным способом. Выбор этих пород для клепок объяснялся их легкостью и влагостойкостью. Отличием лохани были низкие борта и широкое круглое или овальное дно. Они изготавливались с ножками или без ножек, но всегда с двумя рукоятками – «ушками». Лохани были, как правило, больших размеров (около 70-80 см в диаметре). Лохань – емкость для стирки белья, мытья посуды, умывания, изготавливалась из древесины ели, сосны бондарным способом. Выбор этих пород для клепок объяснялся их легкостью и влагостойкостью. Отличием лохани были низкие борта и широкое круглое или овальное дно. Они изготавливались с ножками или без ножек, но всегда с двумя рукоятками – «ушками». Лохани были, как правило, больших размеров (около 70-80 см в диаметре).

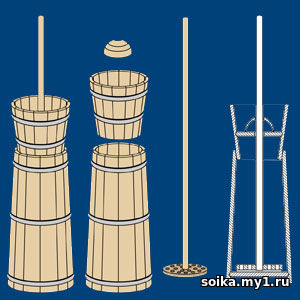

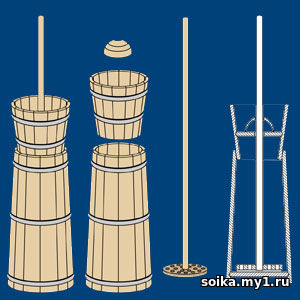

Маслобойка — приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скисшего молока, сливок или сметаны, путём сбивания. При механическом сбивании сливок происходит отделение молочного жира. Мембраны, которые окружают жир, разрушаются, образуя кусочки масла. Маслобойка — приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скисшего молока, сливок или сметаны, путём сбивания. При механическом сбивании сливок происходит отделение молочного жира. Мембраны, которые окружают жир, разрушаются, образуя кусочки масла.

Толкачная маслобойка — это деревянный сосуд цилиндрической формы, выдолбленная из цельного ствола дерева. Длинная ручка закреплена на конце деревянной крестообразной пластиной. Взбивание выполнялось по типу поршня — скоростными движениями вверх-вниз. Толкачные употреблялись в небольших хозяйствах, делались в основном из дерева (обычно дуба) и имели форму бочки или усеченного конуса. Сквозь отверстие в крышке в таких маслобойках проходил толкач, снабженный на нижнем конце дырявым диском.

Переметная скамья – тип мебели для сидения и спанья, характерный для европейского Средневековья и Древней Руси. В России бытовал до первой четверти XVIII в. Отличается от простой скамьи спинкой, шарнирно закрепленной с сиденьем, которая может перекладываться на любую из его длинных сторон. В случае необходимости устроить спальное место спинку по верху, по круговым пазам, сделанным в верхних частях боковых ограничителей скамьи, перекидывали на другую сторону скамьи, а последнюю придвигали к лавке, так, чтобы образовывалась как бы кровать, ограниченная спереди «переметом». Спинка переметной скамьи нередко украшалась сквозной резьбой, что значительно уменьшало ее вес. Переметная скамья – тип мебели для сидения и спанья, характерный для европейского Средневековья и Древней Руси. В России бытовал до первой четверти XVIII в. Отличается от простой скамьи спинкой, шарнирно закрепленной с сиденьем, которая может перекладываться на любую из его длинных сторон. В случае необходимости устроить спальное место спинку по верху, по круговым пазам, сделанным в верхних частях боковых ограничителей скамьи, перекидывали на другую сторону скамьи, а последнюю придвигали к лавке, так, чтобы образовывалась как бы кровать, ограниченная спереди «переметом». Спинка переметной скамьи нередко украшалась сквозной резьбой, что значительно уменьшало ее вес.

Пестерь – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, сбора ягод, грибов и т.д., плетенная из бересты или лыка. По форме пестерь близок к кошелю. Пестерь – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, сбора ягод, грибов и т.д., плетенная из бересты или лыка. По форме пестерь близок к кошелю.

Плошка - низкая широкая посуда в форме большой чашки, тазика. Плоский круглый сосуд из дерева, расширяющийся кверху; миска, чашка. Плошка - низкая широкая посуда в форме большой чашки, тазика. Плоский круглый сосуд из дерева, расширяющийся кверху; миска, чашка.

Подголовник - одголовашник, укладка) - Деревянная подставка с наклонной поверхностью, помещаемая в изголовье под подушку. для хранения и перевозки ценностей, своего рода дорожный сейф. В укладке обычно хранили деньги, ценные бумаги, документы и драгоценности. Подголовник пользовался популярностью в XVI — первой половине XVIII века. В XIX веке встречался в быту крестьян и горожан Русского Севера. Производство подголовников было налажено в Холмогорах, Великом Устюге и Вологде. Подголовник - одголовашник, укладка) - Деревянная подставка с наклонной поверхностью, помещаемая в изголовье под подушку. для хранения и перевозки ценностей, своего рода дорожный сейф. В укладке обычно хранили деньги, ценные бумаги, документы и драгоценности. Подголовник пользовался популярностью в XVI — первой половине XVIII века. В XIX веке встречался в быту крестьян и горожан Русского Севера. Производство подголовников было налажено в Холмогорах, Великом Устюге и Вологде.

Подголовник представлял собой прочный, окованный железом прямоугольный деревянный ящичек, похожий на сундучок, шкатулку или ларец со скошенной откидной крышкой и потайным замком «с музыкой». Внутри подголовник разделялся на несколько отделений и оборудовался выдвижными ящичками, а также имел потайные отсеки.

Подойник - Все подойники имеют форму усечённого конуса. У одних предполагаемая вершина обращена вверх, а у других – вниз. Соответственно этому верх подойника сужается или расширяется. Подойник с расширяющимся верхом отличается от обычного бондарного ведра лишь двумя специальными клёпками. Подойник - Все подойники имеют форму усечённого конуса. У одних предполагаемая вершина обращена вверх, а у других – вниз. Соответственно этому верх подойника сужается или расширяется. Подойник с расширяющимся верхом отличается от обычного бондарного ведра лишь двумя специальными клёпками.

Одна клёпка вырезается из целого куска древесины вместе со сливным носиком, другая – с ручкой. Носик даёт возможность сливать молоко в узкогорлую посуду (крынки, горшки, кувшины, стеклянные банки), не боясь пролить его. Длинный трубчатый нос-ливер позволяет также одновременно фильтровать молоко.

Короткий носик вырезают из небольшого выступа, который предусмотрительно оставляют на конце клёпки. Трубчатый сливной нос вырезают вместе с клёпкой из участка древесного ствола, у которого имеется сук подходящего размера.

Заготовку такой клепки легко подобрать среди отходов. Обычно такие сучковатые участки ствола при выколке клёпок идут на дрова. Вдоль сердцевины сучка сверлят сквозные отверстие и – носик-ливер готов.

Зачастую подойник стягивают металлическими обручами, то в его остов входит лишь одна специальная клёпка, которая имеет носик. Вместо деревянной ручки используют и металлическую. Из трубки выгибают скобу, расплющивают её концы, в которых сверлят отверстия. Соответствующие им отверстия сверлят в уторном обруче. Готовую ручку скрепляют с обручем заклёпками. К верхнему, самому большому обручу, приклёпывают два ушка, в которые после сборки остова вставляют концы проволочной дужки. У подойника с деревянными ушками вместо проволочной дужки можно использовать съёмную деревянную ручку. Она представляет собой короткую круглую палку с небольшим изгибом.

Бондарные подойники легки и удобны; молоко в них долго остаётся свежим, поскольку древесина, особенно кедровая, содержит вещества, не дающие ему портиться.

Ручку, расположенную в нижней части подойника, используют во время переливания молока в другую посуду. Она позволяет легко наклонять и надёжно удерживать подойник под любым наклоном. При этом рука не напрягается и не устаёт

Чтобы молоко в подойнике было закрыто и в то же время не задыхалось, удобно применять комбинированную крышку. Она представляет собой соединённый шпонками щиток, в середине которого вырезано круглое отверстие. Из распаренной ивовой дощечки с помощью металлической шины и шаблона сгибают обод, внешний диаметр которого равен диаметру отверстия. Когда обод высохнет, его края сшивают еловыми или сосновыми корнями. Накрыв марлей отверстие крышки, вставляют обод, который натягивает ее как на пяльцах.

Подойники были распространены по всей России под разными названиями, образованными от слова «доить». На загадку «В нашем доме носатая гостейка» в разных уголках России давали такие ответы: дойник, подойница, подойник, доёнка, доилка, доиленка, доильник, подовница (в Вятской губернии), подояшка (в Тверской и Псковской губерниях).

Поставец - род невысокого шкафа с полками для посуды — низкий шкаф, который устанавливался в избе на скамью. Он получил повсеместное распространение на Руси. Народные мастера северных деревень расписывали орнаментом их верхние и нижние «слепые» дверцы, филенки украшали различными орнаментами. За этими дверцами хранили самое ценное, без чего не мыслили своей жизни — чаще всего, предметы религиозного культа. Туда же ставили медную посуду, братины, кружки. Поставец - род невысокого шкафа с полками для посуды — низкий шкаф, который устанавливался в избе на скамью. Он получил повсеместное распространение на Руси. Народные мастера северных деревень расписывали орнаментом их верхние и нижние «слепые» дверцы, филенки украшали различными орнаментами. За этими дверцами хранили самое ценное, без чего не мыслили своей жизни — чаще всего, предметы религиозного культа. Туда же ставили медную посуду, братины, кружки.

Скрыня – ёмкость для хранения ценных вещей, бумаг, денег, разновидность сундука и ларца. Имела обычно прямоугольную, слегка вытянутую форму и откидную верхнюю часть, сделанную теремком, как у ларца. Она состояла из трёх отделений, закрывавшихся каждое на свой ключ. Первое отделение находилось в откидной крышке, второе – в средней части скрыни, третье, самое большое, занимало нижнюю часть. Нижняя часть заполнялась выдвижными ящичками и закрывалась дверцами, расположенными в передней стенке. Дверцы могли закрываться на внутренний или навесной замок. К боковым сторонам скрыни прикреплялись металлические ручки в форме полукольца, использовавшиеся при ее переносе. Скрыня – ёмкость для хранения ценных вещей, бумаг, денег, разновидность сундука и ларца. Имела обычно прямоугольную, слегка вытянутую форму и откидную верхнюю часть, сделанную теремком, как у ларца. Она состояла из трёх отделений, закрывавшихся каждое на свой ключ. Первое отделение находилось в откидной крышке, второе – в средней части скрыни, третье, самое большое, занимало нижнюю часть. Нижняя часть заполнялась выдвижными ящичками и закрывалась дверцами, расположенными в передней стенке. Дверцы могли закрываться на внутренний или навесной замок. К боковым сторонам скрыни прикреплялись металлические ручки в форме полукольца, использовавшиеся при ее переносе.

Скрыни делались из дубовых досок, отличавшихся большой прочностью, и оковывались металлическими пластинами. Они встречались в домах представителей всех слоёв русского общества вплоть до эпохи Петра I, а в более позднее время использовались только в крестьянской среде.

В XVII – начале XVIII вв. главными центрами их производства были два северных города: Холмогоры и Великий Устюг, славившиеся своими сундучными изделиями. Скрыни этих двух ремесленных центров по своей отделке и декору напоминали изготовлявшиеся здесь же ларцы с железной оковкой.

Сундук – большая деревянная емкость с навесной на петлях крышкой. Использовался для хранения различных предметов одежды и домашнего обихода. Сундук – большая деревянная емкость с навесной на петлях крышкой. Использовался для хранения различных предметов одежды и домашнего обихода.

Сундуки изготавливали из плоских, плотно прибитых друг к другу плашек. Для них использовались различные породы дерева: сосна, ель, дуб, липа, осина.

Сундуки имели внутренние или наружные замки, часто эти запоры делались «с секретом» и их открывание сопровождалось мелодичным звоном или музыкой.

Скамья переметная - Спинка у скамьи перекидывалась с одной стороны сиденья на другую с помощью нехитрого приспособления, при этом скамья не поворачивалась. Размещенная у стены переметная скамья служила безопасным местом для сна ребенка. Спинки переметной скамьи украшали резьбой, они могли быть глухими или же сквозными-столярно-решетчатыми, резной или токарной работы.

Ушат – сосуд для воды или других жидкостей, на верхней стороне которого с противоположных сторон расположены выступы с отверстиями или ручки («уши»), которые используются для переноски двумя или более людьми. Ушат – сосуд для воды или других жидкостей, на верхней стороне которого с противоположных сторон расположены выступы с отверстиями или ручки («уши»), которые используются для переноски двумя или более людьми.

Деревянный ушат — открытое бондарное изделие, в котором уши образуются с помощью двух более длинных дощечек-клёпок, в их верхней выступающей части находятся отверстия для палки, используемой для переноски. Типичная ёмкость деревянного ушата — от 60 до 120 литров.

|

Бадья – деревянная емкость для подъема воды из колодца или реки в виде сосуда, круглого в сечении, с широким верхом и зауженным к низу туловом, с железными обручами и ушками, в которые продевается дужка. Подъем воды для двух ведер (около 24 литров) из глубокого колодца в течение многих лет требовал от бадьи прочности и удобства в применении, что достигалось использованием древесины дуба, которая отличается высокой твердостью, стойкостью к влажности, т.е. способностью не разбухать в воде, а, напротив, становиться более крепкой. Железные обручи хорошо переносили удары бадьи о стенки колодезного сруба, в отличие от деревянных. Дубовая бадья, окованная железом, вмещавшая большое количество воды, была достаточно тяжелой, поэтому воду в ней доставали с помощью рычажного устройства – журавля или воротом с цепью.

Бадья – деревянная емкость для подъема воды из колодца или реки в виде сосуда, круглого в сечении, с широким верхом и зауженным к низу туловом, с железными обручами и ушками, в которые продевается дужка. Подъем воды для двух ведер (около 24 литров) из глубокого колодца в течение многих лет требовал от бадьи прочности и удобства в применении, что достигалось использованием древесины дуба, которая отличается высокой твердостью, стойкостью к влажности, т.е. способностью не разбухать в воде, а, напротив, становиться более крепкой. Железные обручи хорошо переносили удары бадьи о стенки колодезного сруба, в отличие от деревянных. Дубовая бадья, окованная железом, вмещавшая большое количество воды, была достаточно тяжелой, поэтому воду в ней доставали с помощью рычажного устройства – журавля или воротом с цепью. Банная шайка — утварь в русской бане, ёмкость для воды объёмом в четверть, половину и целое ведро (12 л). Выполнялись из липы бондарным способом: липа отличается лёгкостью, низкой теплопроводимостью и приятным запахом. Деревянная шайка имеет цилиндрическую форму, одну или две ручки, которые являются продолжением клёпок. В ручках имелось отверстие для подвешивания шайки на гвоздь.

Банная шайка — утварь в русской бане, ёмкость для воды объёмом в четверть, половину и целое ведро (12 л). Выполнялись из липы бондарным способом: липа отличается лёгкостью, низкой теплопроводимостью и приятным запахом. Деревянная шайка имеет цилиндрическую форму, одну или две ручки, которые являются продолжением клёпок. В ручках имелось отверстие для подвешивания шайки на гвоздь. Бочка для вина. Бочка со временем утратила своё значение как транспортная тара, чаще используется как «приправа» для вина. Из дубовой клепки экстрагируется множество полезных веществ.

Бочка для вина. Бочка со временем утратила своё значение как транспортная тара, чаще используется как «приправа» для вина. Из дубовой клепки экстрагируется множество полезных веществ. Бочка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ. Бочки бывают различной формы, но обычно основание, верх и разрез центральной части бочки имеют форму окружности.

Бочка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ. Бочки бывают различной формы, но обычно основание, верх и разрез центральной части бочки имеют форму окружности. Бочка для мёда. В липовой бочке мёд настаивается, вкус становится насыщеннее. Как правило, для изготовления бочек используют: клён, березу, осину и ясень. Дуб окрашивает мёд при длительном хранении, сосна передаёт хвойную горечь.

Бочка для мёда. В липовой бочке мёд настаивается, вкус становится насыщеннее. Как правило, для изготовления бочек используют: клён, березу, осину и ясень. Дуб окрашивает мёд при длительном хранении, сосна передаёт хвойную горечь. Бочка для солений. Дубовая кадушка сохраняет естественный аромат и вкус продуктов, изменяет их цвет. Кедровые кадушки хорошо переносят повышенную влажность, в них продукты наполняются фитонцидами кедра и сохраняют свежесть и вкусовые качества.

Бочка для солений. Дубовая кадушка сохраняет естественный аромат и вкус продуктов, изменяет их цвет. Кедровые кадушки хорошо переносят повышенную влажность, в них продукты наполняются фитонцидами кедра и сохраняют свежесть и вкусовые качества. Бочонок — небольшая бочка (так обычно называли самую малую бочку из некоторого ряда); также «бочонком» называют один из видов фитингов — деталей для соединения частей трубопроводов (ниппель)

Бочонок — небольшая бочка (так обычно называли самую малую бочку из некоторого ряда); также «бочонком» называют один из видов фитингов — деталей для соединения частей трубопроводов (ниппель) Братина имела вид горшка с конусообразной крышкой, подавали как правило на подносах (поддонах). Была медной или деревянной в народном быту, золотой или серебряной с чеканными узорами на богатых пирах. Встречаются также серебряные братины в виде горшков с поддонами. Подобные братины в монастырях выполняли функцию «заздравных» сосудов для питья по кругу. Объём большей частью, величиной с полувёдерную ендову. Братины имели разную величину, но в среднем малые братины вмещают в себя приблизительно 1- 2 кружки.

Братина имела вид горшка с конусообразной крышкой, подавали как правило на подносах (поддонах). Была медной или деревянной в народном быту, золотой или серебряной с чеканными узорами на богатых пирах. Встречаются также серебряные братины в виде горшков с поддонами. Подобные братины в монастырях выполняли функцию «заздравных» сосудов для питья по кругу. Объём большей частью, величиной с полувёдерную ендову. Братины имели разную величину, но в среднем малые братины вмещают в себя приблизительно 1- 2 кружки. Дошник или дощник — большая бочка; как правило, зарывается в землю, предназначен для закваски и солений. Стандартный дошник вмещает 16 т квашеной капусты

Дошник или дощник — большая бочка; как правило, зарывается в землю, предназначен для закваски и солений. Стандартный дошник вмещает 16 т квашеной капусты Валёк – плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания белья при полоскании или для катания белья на скалке. Вальки делали преимущественно из легких пород дерева – липы или березы. Верхняя лицевая поверхность некоторых вальков украшалась выемчатой резьбой, росписью.

Валёк – плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания белья при полоскании или для катания белья на скалке. Вальки делали преимущественно из легких пород дерева – липы или березы. Верхняя лицевая поверхность некоторых вальков украшалась выемчатой резьбой, росписью. Ведро.

Ведро.  Дежа — деревянная кадушка (иногда дуплянка) для его приготовления хлебного теста. В традиционной культуре восточных и западных славян — символ достатка и благополучия. У южных славян для заквашивания теста использовались деревянные долблёные ночвы.

Дежа — деревянная кадушка (иногда дуплянка) для его приготовления хлебного теста. В традиционной культуре восточных и западных славян — символ достатка и благополучия. У южных славян для заквашивания теста использовались деревянные долблёные ночвы. Ендова - вид братины, низкая и широкая медная (лужёная) или деревянная посуда с отливом в виде желобка, используемая для подачи алкогольных напитков (пива, браги, мёда, вина) на праздничный стол во время пира и их розлива по чаркам или стаканам.

Ендова - вид братины, низкая и широкая медная (лужёная) или деревянная посуда с отливом в виде желобка, используемая для подачи алкогольных напитков (пива, браги, мёда, вина) на праздничный стол во время пира и их розлива по чаркам или стаканам. Жбан — бондарное изделие в виде небольшой кадки с крышкой и ручкой для приготовления и хранения напитков в домашних условиях (кваса, вина). До начала XX века маленький жбан использовался как кружка.

Жбан — бондарное изделие в виде небольшой кадки с крышкой и ручкой для приготовления и хранения напитков в домашних условиях (кваса, вина). До начала XX века маленький жбан использовался как кружка. Залавок: Длинный ящик с крышкой, употребляемый для хранения хозяйственной утвари и как лавка;

Залавок: Длинный ящик с крышкой, употребляемый для хранения хозяйственной утвари и как лавка; Кадка – емкость для заготовки впрок солений, квашений, мочений, использовалась также для кваса, воды, для хранения муки, крупы. Как правило, кадки были бондарной работы, т.е. делались из деревянных дощечек – клепок, стянутых обручами. Кадки изготавливались из древесины лиственных деревьев: осины, липы, дуба; обручи – из ветвей ивы, сирени, черемухи, орешника. Для солений и мочений особенно ценилась дубовая древесина, содержащая консервирующие вещества, которые убивают гнилостные бактерии, и добавляющая солениям дополнительный аромат и вкус. Кадка из осины использовалась, главным образом, для заквашивания капусты, которая сохранялась в ней белой и хрустящей до самой весны. Кадки делались в форме усеченного конуса или цилиндра. Они могли иметь три ножки, являющиеся продолжением клепок. Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Кадки были разные по размеру: высота колебалась от 30 до 100 см, диаметр – от 28 до 80 см.

Кадка – емкость для заготовки впрок солений, квашений, мочений, использовалась также для кваса, воды, для хранения муки, крупы. Как правило, кадки были бондарной работы, т.е. делались из деревянных дощечек – клепок, стянутых обручами. Кадки изготавливались из древесины лиственных деревьев: осины, липы, дуба; обручи – из ветвей ивы, сирени, черемухи, орешника. Для солений и мочений особенно ценилась дубовая древесина, содержащая консервирующие вещества, которые убивают гнилостные бактерии, и добавляющая солениям дополнительный аромат и вкус. Кадка из осины использовалась, главным образом, для заквашивания капусты, которая сохранялась в ней белой и хрустящей до самой весны. Кадки делались в форме усеченного конуса или цилиндра. Они могли иметь три ножки, являющиеся продолжением клепок. Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Кадки были разные по размеру: высота колебалась от 30 до 100 см, диаметр – от 28 до 80 см. Квашня – глиняная или деревянная посуда для заквашивания теста. Деревянная изготавливалась из липы, осины, дуба. Она могла быть выдолблена из цельного куска дерева или быть бондарной, т.е. составленной из дощечек – клепок, плотно пригнанных друг к другу и перетянутых обручами из дерева или железа. Квашни были круглыми в сечении с расширяющимися к верхнему краю стенками. Высота колебалась от 50 до 100 см, диаметр верха – от 60 до 120 см. Большие размеры квашни были обусловлены обычаем выпекать хлеб на всю семью на неделю вперед.

Квашня – глиняная или деревянная посуда для заквашивания теста. Деревянная изготавливалась из липы, осины, дуба. Она могла быть выдолблена из цельного куска дерева или быть бондарной, т.е. составленной из дощечек – клепок, плотно пригнанных друг к другу и перетянутых обручами из дерева или железа. Квашни были круглыми в сечении с расширяющимися к верхнему краю стенками. Высота колебалась от 50 до 100 см, диаметр верха – от 60 до 120 см. Большие размеры квашни были обусловлены обычаем выпекать хлеб на всю семью на неделю вперед. Колыбель – приспособление для сна и укачивания младенца. На Руси существовало четыре вида колыбелей, исходя из конструкции и материала. лучинковая, любяная, дощатая, плетеная.

Колыбель – приспособление для сна и укачивания младенца. На Руси существовало четыре вида колыбелей, исходя из конструкции и материала. лучинковая, любяная, дощатая, плетеная. Колыбель в форме прямоугольной деревянной рамы, обтянутой холстом. Концы рамы выступают в виде обточенных шаров, в которые ввинчивались железные кольца для подвешивания. К этому же виду относятся колыбели из пяльцев, также обтянутых холстом.

Колыбель в форме прямоугольной деревянной рамы, обтянутой холстом. Концы рамы выступают в виде обточенных шаров, в которые ввинчивались железные кольца для подвешивания. К этому же виду относятся колыбели из пяльцев, также обтянутых холстом.  Колыбель в виде суживающегося книзу прямоугольного деревянного ящика с дном, образованном двумя поперечными перекладинами. К стенкам для подвешивания крепились по две дужки. Стенки снаружи часто расписывались.

Колыбель в виде суживающегося книзу прямоугольного деревянного ящика с дном, образованном двумя поперечными перекладинами. К стенкам для подвешивания крепились по две дужки. Стенки снаружи часто расписывались. Колыбель в виде лубяного короба овальной или прямоугольной формы. Дно сплеталось из пеньковой веревки, лыка в виде сетки.

Колыбель в виде лубяного короба овальной или прямоугольной формы. Дно сплеталось из пеньковой веревки, лыка в виде сетки.  Плетенные колыбели (из лозы, льна, соломы). Все четыре вида колыбелей имеют одну общую черту – это подвесные колыбели. Более поздней традицией следует считать появление детских кроваток на гнутых ножках.

Плетенные колыбели (из лозы, льна, соломы). Все четыре вида колыбелей имеют одну общую черту – это подвесные колыбели. Более поздней традицией следует считать появление детских кроваток на гнутых ножках. Короб – емкость для хранения и перевозки мелкого домашнего скарба, одежды, книг. Изготавливался из гнутого осинового, липового луба в виде высокого цилиндра с навесной деревянной или надевающейся сверху крышкой или прямоугольного ящика с закругленными углами, с навесной плоской или выпуклой крышкой. Довольно широко были распространены также короба овальные в сечении, с крышками, как у цилиндрического короба.

Короб – емкость для хранения и перевозки мелкого домашнего скарба, одежды, книг. Изготавливался из гнутого осинового, липового луба в виде высокого цилиндра с навесной деревянной или надевающейся сверху крышкой или прямоугольного ящика с закругленными углами, с навесной плоской или выпуклой крышкой. Довольно широко были распространены также короба овальные в сечении, с крышками, как у цилиндрического короба.  Кошель – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, плетеная из полос бересты, реже лыка в технике косого, изредка прямого плетения. Кошель имеет упрощенную прямоугольную форму, закрывается треугольным клапаном. Клапан удерживается веревками, которые обматывают вокруг специальных деревянных щепочек, вставленных вдоль открытого верха кошеля. На задней стенке кошеля крепятся ремни, изготовленные различными способами из бересты, кожи, холста, пеньковой веревки. Для детей делали небольшие кошели, высотой до 40 см, шириной 20-30 см, для взрослых, соответственно, больше. Преимущество берестяных кошелей заключалось в том, что продукты в них долго сохраняли свежесть, а зимой не замерзали. Кошель был незаменим во время сенокосной страды, на рыбном и охотничьем промысле, в дальней дороге.

Кошель – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, плетеная из полос бересты, реже лыка в технике косого, изредка прямого плетения. Кошель имеет упрощенную прямоугольную форму, закрывается треугольным клапаном. Клапан удерживается веревками, которые обматывают вокруг специальных деревянных щепочек, вставленных вдоль открытого верха кошеля. На задней стенке кошеля крепятся ремни, изготовленные различными способами из бересты, кожи, холста, пеньковой веревки. Для детей делали небольшие кошели, высотой до 40 см, шириной 20-30 см, для взрослых, соответственно, больше. Преимущество берестяных кошелей заключалось в том, что продукты в них долго сохраняли свежесть, а зимой не замерзали. Кошель был незаменим во время сенокосной страды, на рыбном и охотничьем промысле, в дальней дороге. Коромысло - приспособление для переноса ведер, бадеек, корзин. Изготавливалось из липы, осины, ивы, древесина которых отличается легкостью, гибкостью, упругостью. На Руси наиболее широко были распространены гнутые коромысла. Их выгибали из распаренной древесины, придавая форму дуги. Коромысло такого типа удобно располагалось на плечах женщины, придерживавшей его руками.

Коромысло - приспособление для переноса ведер, бадеек, корзин. Изготавливалось из липы, осины, ивы, древесина которых отличается легкостью, гибкостью, упругостью. На Руси наиболее широко были распространены гнутые коромысла. Их выгибали из распаренной древесины, придавая форму дуги. Коромысло такого типа удобно располагалось на плечах женщины, придерживавшей его руками. Кружка — крупный толстостенный стакан с ручкой.

Кружка — крупный толстостенный стакан с ручкой. Кухля – сосуд для переноса напитков на короткое расстояние и подачи их на стол, представляет собой небольшой бочонок бондарной работы из дубовых клепок, с двумя донышками. Тулово бочонка располагается горизонтально и имеет четыре короткие ножки. В верхней части кухли есть небольшой носик для слива, отверстие с пробкой для наливания напитка, ручка для переноса.

Кухля – сосуд для переноса напитков на короткое расстояние и подачи их на стол, представляет собой небольшой бочонок бондарной работы из дубовых клепок, с двумя донышками. Тулово бочонка располагается горизонтально и имеет четыре короткие ножки. В верхней части кухли есть небольшой носик для слива, отверстие с пробкой для наливания напитка, ручка для переноса. Ларец-теремок – емкость для хранения особенно ценных вещей: денег, драгоценностей, документов, разновидность сундука. Имеет форму глубокого, прямоугольного (квадратного) ящика с откидной, четырехскатной крышкой с плоским завершением. На крышке обычно была закреплена железная скоба или кольцо-рукоять. Крупные ларцы, достигавшие в высоту 50 см, имели внутри два отделения: первое – сам ларец, а второй – четырехскатная крышка. Такие ларцы назывались «ларцы о два жира». Каждое отделение запиралось на внутренний замок. Ларцы изготавливались из металла, кости, но в большинстве из дерева – сосны, дуба, кипариса. Деревянные ларцы оковывались полосами железа, украшались росписью, оклеивались костяными пластинами.

Ларец-теремок – емкость для хранения особенно ценных вещей: денег, драгоценностей, документов, разновидность сундука. Имеет форму глубокого, прямоугольного (квадратного) ящика с откидной, четырехскатной крышкой с плоским завершением. На крышке обычно была закреплена железная скоба или кольцо-рукоять. Крупные ларцы, достигавшие в высоту 50 см, имели внутри два отделения: первое – сам ларец, а второй – четырехскатная крышка. Такие ларцы назывались «ларцы о два жира». Каждое отделение запиралось на внутренний замок. Ларцы изготавливались из металла, кости, но в большинстве из дерева – сосны, дуба, кипариса. Деревянные ларцы оковывались полосами железа, украшались росписью, оклеивались костяными пластинами. Ложка - Столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом - рукояткой. Деревянный, костяной, металлический предмет для зачерпывания жидкой и рассыпчатой пищи. Представляет собой круглую или овальную вогнутую, неглубокую емкость на длинном или коротком, плоском или круглом черенке. Известно, что в Х веке дружинники князя Владимира пользовались деревянными ложками.

Ложка - Столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом - рукояткой. Деревянный, костяной, металлический предмет для зачерпывания жидкой и рассыпчатой пищи. Представляет собой круглую или овальную вогнутую, неглубокую емкость на длинном или коротком, плоском или круглом черенке. Известно, что в Х веке дружинники князя Владимира пользовались деревянными ложками.  Лохань – емкость для стирки белья, мытья посуды, умывания, изготавливалась из древесины ели, сосны бондарным способом. Выбор этих пород для клепок объяснялся их легкостью и влагостойкостью. Отличием лохани были низкие борта и широкое круглое или овальное дно. Они изготавливались с ножками или без ножек, но всегда с двумя рукоятками – «ушками». Лохани были, как правило, больших размеров (около 70-80 см в диаметре).

Лохань – емкость для стирки белья, мытья посуды, умывания, изготавливалась из древесины ели, сосны бондарным способом. Выбор этих пород для клепок объяснялся их легкостью и влагостойкостью. Отличием лохани были низкие борта и широкое круглое или овальное дно. Они изготавливались с ножками или без ножек, но всегда с двумя рукоятками – «ушками». Лохани были, как правило, больших размеров (около 70-80 см в диаметре). Маслобойка — приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скисшего молока, сливок или сметаны, путём сбивания. При механическом сбивании сливок происходит отделение молочного жира. Мембраны, которые окружают жир, разрушаются, образуя кусочки масла.

Маслобойка — приспособление для изготовления сливочного масла из слегка скисшего молока, сливок или сметаны, путём сбивания. При механическом сбивании сливок происходит отделение молочного жира. Мембраны, которые окружают жир, разрушаются, образуя кусочки масла.  Переметная скамья – тип мебели для сидения и спанья, характерный для европейского Средневековья и Древней Руси. В России бытовал до первой четверти XVIII в. Отличается от простой скамьи спинкой, шарнирно закрепленной с сиденьем, которая может перекладываться на любую из его длинных сторон. В случае необходимости устроить спальное место спинку по верху, по круговым пазам, сделанным в верхних частях боковых ограничителей скамьи, перекидывали на другую сторону скамьи, а последнюю придвигали к лавке, так, чтобы образовывалась как бы кровать, ограниченная спереди «переметом». Спинка переметной скамьи нередко украшалась сквозной резьбой, что значительно уменьшало ее вес.

Переметная скамья – тип мебели для сидения и спанья, характерный для европейского Средневековья и Древней Руси. В России бытовал до первой четверти XVIII в. Отличается от простой скамьи спинкой, шарнирно закрепленной с сиденьем, которая может перекладываться на любую из его длинных сторон. В случае необходимости устроить спальное место спинку по верху, по круговым пазам, сделанным в верхних частях боковых ограничителей скамьи, перекидывали на другую сторону скамьи, а последнюю придвигали к лавке, так, чтобы образовывалась как бы кровать, ограниченная спереди «переметом». Спинка переметной скамьи нередко украшалась сквозной резьбой, что значительно уменьшало ее вес. Пестерь – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, сбора ягод, грибов и т.д., плетенная из бересты или лыка. По форме пестерь близок к кошелю.

Пестерь – дорожная заплечная емкость для переноса продуктов, сбора ягод, грибов и т.д., плетенная из бересты или лыка. По форме пестерь близок к кошелю. Плошка - низкая широкая посуда в форме большой чашки, тазика. Плоский круглый сосуд из дерева, расширяющийся кверху; миска, чашка.

Плошка - низкая широкая посуда в форме большой чашки, тазика. Плоский круглый сосуд из дерева, расширяющийся кверху; миска, чашка. Подголовник - одголовашник, укладка) - Деревянная подставка с наклонной поверхностью, помещаемая в изголовье под подушку. для хранения и перевозки ценностей, своего рода дорожный сейф. В укладке обычно хранили деньги, ценные бумаги, документы и драгоценности. Подголовник пользовался популярностью в XVI — первой половине XVIII века. В XIX веке встречался в быту крестьян и горожан Русского Севера. Производство подголовников было налажено в Холмогорах, Великом Устюге и Вологде.

Подголовник - одголовашник, укладка) - Деревянная подставка с наклонной поверхностью, помещаемая в изголовье под подушку. для хранения и перевозки ценностей, своего рода дорожный сейф. В укладке обычно хранили деньги, ценные бумаги, документы и драгоценности. Подголовник пользовался популярностью в XVI — первой половине XVIII века. В XIX веке встречался в быту крестьян и горожан Русского Севера. Производство подголовников было налажено в Холмогорах, Великом Устюге и Вологде. Подойник - Все подойники имеют форму усечённого конуса. У одних предполагаемая вершина обращена вверх, а у других – вниз. Соответственно этому верх подойника сужается или расширяется. Подойник с расширяющимся верхом отличается от обычного бондарного ведра лишь двумя специальными клёпками.

Подойник - Все подойники имеют форму усечённого конуса. У одних предполагаемая вершина обращена вверх, а у других – вниз. Соответственно этому верх подойника сужается или расширяется. Подойник с расширяющимся верхом отличается от обычного бондарного ведра лишь двумя специальными клёпками.  Поставец - род невысокого шкафа с полками для посуды — низкий шкаф, который устанавливался в избе на скамью. Он получил повсеместное распространение на Руси. Народные мастера северных деревень расписывали орнаментом их верхние и нижние «слепые» дверцы, филенки украшали различными орнаментами. За этими дверцами хранили самое ценное, без чего не мыслили своей жизни — чаще всего, предметы религиозного культа. Туда же ставили медную посуду, братины, кружки.

Поставец - род невысокого шкафа с полками для посуды — низкий шкаф, который устанавливался в избе на скамью. Он получил повсеместное распространение на Руси. Народные мастера северных деревень расписывали орнаментом их верхние и нижние «слепые» дверцы, филенки украшали различными орнаментами. За этими дверцами хранили самое ценное, без чего не мыслили своей жизни — чаще всего, предметы религиозного культа. Туда же ставили медную посуду, братины, кружки. Скрыня – ёмкость для хранения ценных вещей, бумаг, денег, разновидность сундука и ларца. Имела обычно прямоугольную, слегка вытянутую форму и откидную верхнюю часть, сделанную теремком, как у ларца. Она состояла из трёх отделений, закрывавшихся каждое на свой ключ. Первое отделение находилось в откидной крышке, второе – в средней части скрыни, третье, самое большое, занимало нижнюю часть. Нижняя часть заполнялась выдвижными ящичками и закрывалась дверцами, расположенными в передней стенке. Дверцы могли закрываться на внутренний или навесной замок. К боковым сторонам скрыни прикреплялись металлические ручки в форме полукольца, использовавшиеся при ее переносе.

Скрыня – ёмкость для хранения ценных вещей, бумаг, денег, разновидность сундука и ларца. Имела обычно прямоугольную, слегка вытянутую форму и откидную верхнюю часть, сделанную теремком, как у ларца. Она состояла из трёх отделений, закрывавшихся каждое на свой ключ. Первое отделение находилось в откидной крышке, второе – в средней части скрыни, третье, самое большое, занимало нижнюю часть. Нижняя часть заполнялась выдвижными ящичками и закрывалась дверцами, расположенными в передней стенке. Дверцы могли закрываться на внутренний или навесной замок. К боковым сторонам скрыни прикреплялись металлические ручки в форме полукольца, использовавшиеся при ее переносе. Сундук – большая деревянная емкость с навесной на петлях крышкой. Использовался для хранения различных предметов одежды и домашнего обихода.

Сундук – большая деревянная емкость с навесной на петлях крышкой. Использовался для хранения различных предметов одежды и домашнего обихода. Ушат –

Ушат –