| 16.03.2025, 17:08 | |

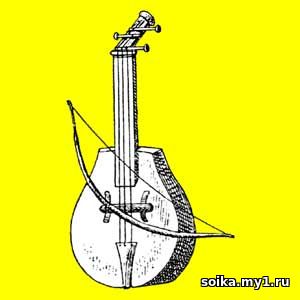

Гудок целиком выдалбливается из полена (традиционно) либо склеивается из нескольких деталей (более поздний вариант). Основная часть гудка с резонаторной полостью имеет круглую, овальную, лодкообразную или грушевидную форму. Дека накладная, с резонаторными отверстиями. Короткая шейка увенчана прямой или слегка отогнутой назад головкой с деревянными колками. Общая длина инструмента 30—80 см. Струны прикреплены к струнодержателю (иногда непосредственно к корпусу инструмента) и опираются на подставку. Первая струна настраивается выше второй на квинту или кварту. Третья звучит в унисон со второй или ниже неё на октаву. Другой вариант настройки: квинта между 3 и 2 бурдонными струнами и кварта между 2и 1 струной (октава между и ). Играют сидя, поставив гудок вертикально на левое колено или зажав его между коленями, а также стоя, прислонив к груди. Смычок ведётся по всем струнам одновременно, при этом на первой струне исполняется мелодия, а остальные звучат постоянным бурдоном. Струну не прижимают к корпусу инструмента, а только дотрагиваются до неё подушечкой пальца или плоскостью ногтя. Играют в основном в первой позиции, то есть не перемещая руку вдоль шейки, и используя только указательный, средний и безымянный палец. Рассматривая историю народных музыкальных инструментов восточных славян, гудок появляется с XVI века. В письменных источниках название гудок начинает упоминаться с начала XVII века. В документах XI—XVII веков он обозначается словом смык. Но сими диавол лстит и другыми нравы, всяческими лстими превабляя ны от Бога, трубами, и скоморохы, и смыками, и гусльми, и русальи. — Никоновская летопись, 1068 год (6576 от с.м.) Как музыкальный смычковый инструмент гудок относится к типу фиделя. Самые древние типы фиделя (совершенствовавшегося на протяжении X—XVI веков) найдены археологами в славянских странах во время раскопок в Новгороде и Гданьске. Отдельные представители такого типа, претерпев некоторые изменения, существуют и сегодня: например, сербская гусла и болгарская гадулка. Считается, что предшественницей гдулки и гудка могла быть византийская лира, которая на Русь была завезена во время принятия христианства. Инструменты, появившиеся в XV веке, имели иное строение: они были оснащены отдельно клеящимся грифом, а не цельным корпусом и колком. Внимание специалистов привлекло «этимологическое родство польского термина „генжьба“ („генсьба“) и славянского „гудьба“ (применяемого к игре на смыке и других смычковых инструментах)». Высказано предположение, что имеется в виду один вид инструмента. По их мнению, «Название «смык» обозначало на протяжении XI–XVI веков не один инструмент, пусть далее видоизменявшийся со временем в практике, а было собирательным для определенной группы бытовавших в народе инструментов». Гудок был распространён в крестьянском быту и как инструмент скоморохов - гудошников, гудил, гудильщиков, гудцов; применяемый для развлечения простонародья, сопровождения песен и танцев. Гудок относится к музыкальным инструментам восточно-славянской скоморошьей традиции. В XVII веке гудошники вместе с другими музыкантами содержались в государевой потешной палате. Гудок упоминается в древнебелорусской литературе XVI—XVII веков. Гудки встречаются в официальных документах Великого княжества Литовского, в Послании Сигизмунда Августа старшему оршанскому князю А. Адинцевичу сказано: «з людзей волочащих, которые без службы мешкають… и с каждого гудка». Несколько примеров изображений гудков даёт старинная белорусская иконография («Толковая Псалтирь» первой половины XVII в.). Также гудки, как и многие другие русские народные инструменты, встречаются на лубках XVII-XIX веков. Однако стоит заметить, что по большей части изображаемые гудки подражают иностранным скрипкам и виолам того времени. К концу XIX века почти полностью вышел из употребления. Считалось, что последние сведения о реально существующем гудошнике относятся примерно к 1940 году. В них говорится о некоем слепом старце, которого несколько раз видели сидящим на берегу Десны в Брянске и исполняющим под аккомпанемент гудка исторические песни. Однако в 1973 году экспедиция обнаружила в селе Сива Пермской области исполнителя, сохранившего древние традиции гудошничества. Эта информация поначалу была воспринята специалистами с недоверием. Но исследование «сивинского феномена», в котором участвовали этнографы, историки филологи и учёные других специальностей, подтвердили первоначальный вывод. Помимо этого, в репертуаре исполнителя удалось обнаружить «редкие, уникальные архаические традиции». Древние гудки – «инструменты, на которых “власеном лучцем посмыцали”, т. е. извлекали звук с помощью лукообразного смычка, прядь конских волос которого была натерта смолой хвойных деревьев – канифолью…», теперь прочно вошли в поле зрения ученых, открывших новое направление в науке – музыкальную археологию. В наши дни инструментальные ансамбли народных инструментов, в состав которых наряду с другими входит гудок, «занимают свою нишу в исполнительском творчестве». | |

|

| |

| Просмотров: 27 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |

Гудок (смык) — трёхструнный смычковый музыкальный инструмент восточных славян, известный со времён Киевской Руси.

Гудок (смык) — трёхструнный смычковый музыкальный инструмент восточных славян, известный со времён Киевской Руси.