| 16.03.2025, 17:19 | |

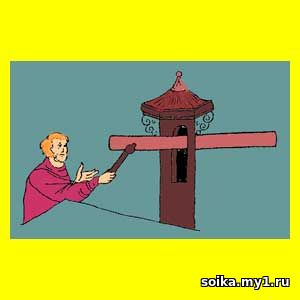

Било — деревянный, металлический (редко — каменный) брус или пластина, по которой ударяют молотком или колотушкой. В древности это был бытовой и военный сигнальный инструмент, в дальнейшем им пользовались, главным образом, вместо церковного колокола. Инструмент был назван билом по корню слова «бить». Музыкальный инструмент из набора разнотоновых бил называют «била». Иногда «било» и «клепало» (деревянная колотушка) употребляются как синонимы. Башня с билом называлась бильницей. Выражение «Во все колокола» произошло от первоначального «Во все тяжкие», калькированное с греческого выражения, где подразумевалось «тяжкое ударшие». Первоначально изготавливался из дерева - толщина уменьшается к краям, куда били деревянной колотушкой — клепалом. «Малое било» или «малое древо» — это двухвёсельная доска с вырезом посередине для ухвата рукой. Великие чугунные, стальные или медные била были подвесными, для них не требовалось обязательного наличия специальных башен,— достаточно готового столба. Сухие старые кленовые била производят различный звук в зависимости от места и силы удара. Согласно некоторым источникам, в Киевской Руси не было тех пород дерева, из которых можно было бы создавать звучные инструменты, поэтому были более распространены чугунные, стальные или медные клепала. Качественное медное било производит звук, очень похожий на звон колокола, но гораздо богаче по способу извлечения, и при работе мягкой колотушкой не даёт резкого звона при ударе. На севере «клепали» медленнее, чем на юге. Варианты использования била: 1. Как инструмент для звуковой сигнализации, предназначенный для оповещения людей в населённом пункте, на территории предприятия, воинской части и др. о каком-либо событии: пожаре, нападении врага, смерти одного из жителей, начале обеденного перерыва и т. п.; 2.Вместо церковного колокола. Впервые било начали использовать на Руси в конце X века одновременно с заимствованием всего строя византийского богослужения. Первое упоминание била связано со смертью Св. Феодосия Печёрского, игумена монастыря (1062— 1074гг.): «После пяти дней болезни, он наказал братии вынести его во внутренний двор. Приблизительно в седьмом часу вечера братья положили его на салазки, вывезли и поставили его перед храмом. Там он попросил созвать всех монахов. Чтобы исполнить его просьбу, стали ударять в било.» Летописные известия 1066, 1074, 1146 годов упоминают била и колокола. В Никоновской летописи о монахе Киево-Печерского монастыря Матфее Прозорливом сказано, что он, у церкви «седе, опочивая побилницею». Это даёт возможность предполагать, что под билом стояла некая площадка со ступеньками или рундук, на который можно было сесть. Несмотря на упоминание колоколов в IX веке, они, пришедшие на Русь в X веке из Западной Европы, были редки, малы и долго не могли вытеснить била. В литературных памятниках била часто встречаются до XVI века включительно. В XX и в начале XXI века било сохранялось в России на некоторых предприятиях, в сёлах и деревнях в виде висящего на цепи отрезка рельса, трубы, газового баллона или других гулких металлических предметов, служащих для подачи сигнала тревоги. В XXI веке била всё ещё употребимы для созыва на богослужение. | |

|

| |

| Просмотров: 35 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |