| 19.05.2025, 07:02 | |

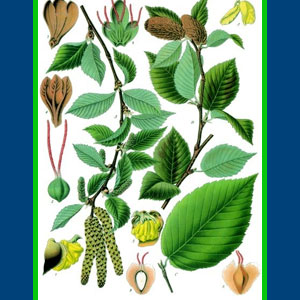

Береза: дерево Betula, вид белая, Betula alba, камч. преснец, вернее брезнец, от стар. бреза; весьма близкий к белой вид или порода береза шерстолистая, есть и остролистая; она из семьи серёщатых. Березу белую зовут и веселкой, а шерстолистую и болоткою, черною, и глухою. Береза карельская, березовая свиль, блона, наплав, кап, сувойчатая береза. Береза черная, Betula Daurica. Береза каменная камчатская Betula Ermanni. Береза кустовая, березовый ёрник, сланец, сланка, Betula fruticosa et nana. Береза пушистая, Betula pubescens. Береза плакучая, видоизменение, порода простой. Береза: как ответ свахе, согласие; сосна, ель, дуб, отказ. Березка: умалительное; молодая береза, также вид, березка малорослая, Betula humilis; березовый ёрник, сланец, сланка, Betula nana. Растен. Convolvulus, повилика, повой, попенок, вьюн, вьюнок, вьюнчик; повитуха, повилица, повитель; растен. Pyrola rotundifolia, подкопытник, румянка, подъячник; Pyrola minor, беляк. В Питере березка обратилась в общее название всякого лиственного дерева, как ёлка в название хвойного. На Семик девки завивают березку, обычай и гаданье: идут в лес, завивают березку венком, кумятся, крестят кукушку, сестрятся, меняясь крестами, и ходят хороводом вкруг наряженной лентами березки, принося ее в деревню. Услан березки считать, сослан в Сибирь, по большой дороге. Березина: одна береза, одно дерево, на корню или срубленное. Березовые дрова. Накормить кого березовой кашей: постегать. Березовая губа: губка, берестовик. Boletus igniarius, род гриба, нароста на старых березовых пнях, трут. Гриб березовик: съедомый, Boletus scaber et luteus; птица вальдшнеп, бекас. Березник, березняк березуга костромское - чистый березовый лес, роща; березовый хлам, хворост, сушняк; тверское - гриб подгреб. Березовка, березуха: водка настоянная на березовых почках, или через них перегнанная. Березовица, Березица березовник - псковское; березовка: сибирское - нацеживаемый весною березовый сок, который, перебродив, образует сладковатый напиток. Березовка: певчая пташка, пером похожая на сороку и на пташку же длиннохвостку. Березовня: архангельское - урочище, порастающее лесною порослью; это признак удобной земли и обращения моховины в переходную почву. Брезозол, березозол: старинное - месяц март или апрель. В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка Берёза — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые. Берёза широко распространена в Северном полушарии; на территории России принадлежит к числу наиболее распространённых древесных пород. Общее число видов — около ста или немного больше. Многие виды берёзы — широко распространённые и важнейшие лесообразующие породы, в значительной мере определяющие облик и видовой состав лиственных и хвойно-лиственных (смешанных) лесов в умеренной и холодной части Евразии и Северной Америки. Многие части берёзы используются в хозяйстве: древесина, кора, берёста (поверхностный слой коры), берёзовый сок. Почки и листья применяют в медицине: настои из почек и листьев — как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек — как дерматологическое средство. Некоторые виды используют для создания полезащитных полос, а также в декоративном садоводстве. Берёза занимает важное место в культуре славян, скандинавов, финно-угорских и других народов. Большинство видов берёз — деревья высотой до 30 и даже 45 м, с обхватом ствола до 120—150 см, некоторые виды — кустарники от крупных до мелких, вплоть до стелющихся, едва приподнимающихся над землёй. Все представители рода — однодомные раздельнополые ветроопыляемые (анемофильные) растения. Корневая система берёз мощная, в зависимости от вида и условий произрастания либо поверхностная, либо, что чаще, уходит косо вглубь. Стержневой корень проростка отмирает очень быстро, зато боковые корни развиваются мощно и богаты тонкими мочковидными корешками. Берёза растёт медленно только в первые годы. Потом, наоборот, начинает расти быстро, и это обеспечивает ей победу над конкурирующей травянистой растительностью. Кора у большей части берёз белая, желтоватая, розоватая или красновато-бурая, у некоторых видов серая, коричневая или даже чёрная. Полости клеток пробковой ткани на стволах заполнены белым смолистым веществом — бетулином, который придаёт коре белую окраску. Внешняя часть — берёста — обычно легко отслаивается лентами. У старых деревьев нижняя часть ствола нередко покрывается тёмной коркой с глубокими трещинами. Листья берёзы очерёдные, цельные, по краю зубчатые, яйцевидно-ромбические или треугольно-яйцевидные, моносимметричные, с широким клиновидным основанием или почти усечённые, гладкие, до 7 см длиной и 4 см шириной, перед опаданием желтеют. Молодые листья клейкие. Жилкование листовой пластинки совершенное перисто-нервное (перисто-краебежное): боковые жилки оканчиваются в зубцах. Почки попеременные, сидячие, покрытые спирально расположенными, часто клейкими чешуйками; боковые почки немного отстоящие. Мужские цветки в сложных соцветиях — серёжковидных тирсах — появляются ещё летом на вершинах удлинённых побегов, обычно по 2—3; сначала они стоячие и зелёного цвета, затем постепенно буреют. Их длина 2—4 см. Мужские серёжки состоят из многочисленных сросшихся с центральным цветочным стержнем щитовидных стебельчатых покровных чешуек, расширенных к вершине, снабжённых снизу двумя меньшими чешуйками и содержащих с внутренней стороны три цветка. Каждый цветок покрыт также чешуевидным околоцветником, в котором помещаются органы оплодотворения — тычинки. Женские серёжки вырастают на вершинах укороченных побегов (брахибластов), развивающихся из боковых почек прошлогодних побегов, и поэтому сидят всегда на боку ветки. Одновременно с зацветанием мужских серёжек распускаются листовые почки и женские серёжки. Во время цветения они всегда короче и уже мужских, которые после опыления сразу же опадают. Прицветные (плодовые) чешуйки женских серёжек глубоко трёхлопастные; боковые лопасти обычно короче средней. Женские цветки (то есть одна лишь завязь) сидят по три под каждой прицветной чешуйкой; в каждой завязи по две висячих семяпочки, из которых по опылении одна засыхает, а вторая разрастается, занимая всю полость завязи. Женская оплодотворённая серёжка в это время удлиняется, нередко у неё вырастает ножка, а самая она утолщается вследствие увеличения объёма чешуек, превращаясь постепенно в овальную или продолговато-цилиндрическую «шишку». После созревания плодов, которое происходит довольно скоро — в зависимости от климата, в июле — сентябре — плодовая серёжка (шишка) осыпается и от неё остаётся лишь стержень. Плод — сплюснутый чечевицеобразный орешек, несущий на вершине два засохших столбика и окружённый более или менее широким тонкокожим перепончатым крылышком. Плоды сидят по три в пазухах трёхлопастных плодовых (прицветных) чешуек. Семена очень лёгкие — в одном грамме насчитывается 5000 семян. Легко разносятся ветром (на расстояние до 100 м от материнского растения), плоды не вскрываются. Продолжительность жизни берёзы, по разным данным, — 100—120 лет, 150 (300) лет, 100—150 лет, отдельные деревья доживают до 400 лет и более. Повреждённые деревья могут поражаться паразитическими грибами — например, трутовиком скошенным (Inonotus obliquus), редко встречающимся на других деревьях. Препараты, получаемые из чаги — бесплодной формы трутовика скошенного, — применяются в народной и официальной медицине в качестве адаптогенов. Для берёзы характерны и специфические виды грибов — разрушителей отмершей древесины (сапротрофных), которые играют важнейшую роль в процессе самоочистки лесов от сухостоя, буреломов и т. п. Из них в берёзовых рощах обычны трутовик берёзовый и лензитес берёзовый, первый из которых не встречается на древесине других пород, а второй обычно предпочитает берёзу. Листья берёзы с квасцами получают жёлтый краситель для шерсти. В пчеловодстве берёза важна как пыльценос. Берёзовая лучина применялась в старину для освещения крестьянских изб — она горит ярко и почти без копоти. Берёзовые веники заготавливаются как корм для домашнего скота на зимний период, также они используются в качестве банных. Берёзу рубят в возрасте спелости древесины, — от 40—50 лет. Раньше для получения крупного хорошего поделочного материала берёза срубалась в 60—80 и даже иногда в 100-летнем возрасте; на дрова она пригодна в 40—60 лет. На постройки берёза мало годится, так как скоро загнивает из-за развития грибка. Тяжёлая плотная берёзовая древесина довольно прочная, хорошо сопротивляется раскалыванию. Цвет — белый, с более жёлтым ядром. Используется для изготовления высококачественной фанеры, лыж, мелких резных игрушек, прикладов огнестрельного оружия. Особенно ценится карельская берёза, которая отличается очень сложной фактурой древесины. Наросты, изредка образующиеся на корнях, крупных сучьях или стволах берёз, — кап — на разрезе имеют своеобразный сложный и красивый рисунок. Обработанный кап издавна использовали для изготовления изящных поделок: шкатулок, табакерок, портсигаров, декоративных деталей мебели. Дёготь. При сухой перегонке берёсты образуется берёзовый, или берёстовый, дёготь. Берёзовый дёготь применяется в медицине и ветеринарии, преимущественно как противовоспалительное и антисептическое средство, входит в состав дегтярного мыла и разнообразных мазей и кремов, применяемых для лечения кожных заболеваний. В кожевенном производстве применяется при выделке юфти. В старину им смазывали ступицы тележных колёс для уменьшения трения. Верхний слой коры берёзы имеет собственное название — берёста, или береста. Благодаря присутствию смолистых веществ берёста отличается чрезвычайной прочностью и долговечностью. Берёста издавна применялась в промыслах народов Северной и Восточной Европы для изготовления таких предметов быта, как туесков, корзин, коробок, ковшей, лукошек и другой кухонной утвари, а также простейшей обуви (лапти). Народы Крайнего Севера и Дальнего Востока использовали берёсту для изготовления лодок и сооружения жилищ — чумов, вигвамов и т. д. Береста широко использовалась и в качестве материала для письма в древности. Берёста прекрасно сохраняется в речных наносах, торфяниках, благодаря чему в 1951 году экспедицией А. В. Арциховского были обнаружены первые берестяные грамоты — в Новгороде, где ко второму кварталу 2016 года их раскопали 1079. Кроме того, они были найдены во многих других российских городах, в том числе на территории Москвы, а также на Украине и в Беларуси. Помимо текстов на древнерусском языке, среди обнаруженных грамот есть и пять на неславянских языках (например, грамота № 292, содержащая карелоязычный заговор против молнии). Известно также множество древних китайских и санскритских текстов на берёсте. Енисейские старообрядцы сохранили секреты изготовления письменных материалов из бересты и используют её до сих пор. В прежние времена берёсту употребляли в качестве средства от малярии. Берёзы к концу вегетативного периода накапливают питательные вещества, в том числе сахара. Весной, с началом сокодвижения (до распускания листьев), эти вещества начинают подниматься к листьям. Если на стволе сделать в это время надрезы, из них будет вытекать значительное количество сока (пасоки — жидкости, выделяющейся из перерезанных сосудов древесины стеблей или корней живых растений под влиянием корневого давления), содержащего от 0,43 до 1,13 % сахара. Длительность вытекания сока — несколько недель. Берёзовый сок идёт на приготовление разных напитков. Крупная берёза может дать в сутки больше одного ведра сока. Сок иногда консервируют, подкисляя фосфорной кислотой. Упаренный берёзовый сок применяют для весенней подкормки пчёл. Берёзу традиционно использовали в лечебных целях: настои из берёзовых почек и листьев — как мочегонное, бактерицидное, ранозаживляющее и жаропонижающее средство, а масляную вытяжку из берёзовых почек — как дерматологическое средство. Из эфирного масла берёзы вишнёвой (Betula lenta) (путём перегонки коры и побегов с водяным паром) получают метилсалицилат. Берёзовый дёготь — традиционное консервирующее и дезинфицирующее средство. Берёзовые веники в России традиционно использовали в лечебных и профилактических целях в русской бане. Считалось, что запах берёзы будто бы излечивает от меланхолии и помогает от сглаза, а берёзовый сок, собранный в особые дни марта и апреля, очищает кровь. В северных широтах берёзовая пыльца иногда является аллергеном, ответственным за проявление сезонной сенной лихорадки у людей с повышенной чувствительностью. В представлениях славян отношение к берёзе было двойственным: согласно одним традициям, дерево и изделия из него, в том числе из берёсты, считались оберегом от нечистой силы; в частности, берёзовые веники, использовавшиеся в бане, рассматривались и как инструменты ритуального очищения. С другой же стороны, берёза считалась нечистым деревом, в ветвях которого поселяются черти и русалки, и которое является воплощением душ умерших родственников; берёза также считалась деревом, из которого нечистая сила делает свои инструменты — к примеру, ведьмы, согласно поверьям, летают на берёзовых мётлах. В представлениях русских берёза представало как дерево, приносящее добро и оберегающее от нечисти и болезней. Именно поэтому она издавна являлась почитаемым деревом. Кроме того, берёза символизировало женское начало, и покровительствовала девушкам и молодым женщинам. Также в русских поверьях присутствовала связь берёзы с душами предков. В русской крестьянской поэзии очень распространён образ берёзы, ассоциируемый с образом выходящей замуж невесты (парным персонажем, женихом, является дуб). Как персонаж (порой антропоморфный), берёза фигурирует и в русских народных сказках. Так, в сказке «Дурак и берёза» главный герой пытается продать быка своих братьев берёзе (дураку кажется, что шелестящая листьями на ветру берёза будто бы разговаривает с ним), но, после безуспешного торга о цене, привязывает быка к ней и откладывает сделку на завтра. На следующий день, когда быка съели волки, дурак безуспешно пытается выбить долг у берёзы, и в конце концов, на третий день рубит её, находя в дупле котёл с золотом. Также берёза является одним из немаловажных персонажей в сказке «Берёза и три сокола». В древнерусском языке именем берёзы назван месяц март - березень, чеш. březen). В Древней Руси названием «березозол» (др.-рус. брѣзозолъ, березозолъ) обозначался апрель. Названия марта и апреля, связанные с берёзой, указывают на время появления листвы на берёзе (от праслав. *berzozolъ, где элемент праслав. *-zolъ связан с понятием «зеленеть, зелёный»). Берёза имеет ключевое значение в Семике — восточнославянском празднике, отмечающимся в четверг на седьмой неделе после Пасхи и за три дня до Троицы (Троицына дня), а также существенную роль на сам Троицын день. Поскольку эти дни связаны с поминанием умерших, то и берёза, как растение, также связанное с предками, занимала отнюдь не последнее место. Так как, как уже было указано выше, берёза в представлениях русских является «женским» деревом, то и Семик считался сугубо женским праздником. Из справляемых во время Семика обрядов был и обряд завивания берёзы, найденные плакучие ветви берёзы заплетались в венки, косы, прикреплялись к земле и там закреплять колышками, связывались между собой ленточками, и так далее. Когда-то важность обряда была столь высока, что с участием/неучастием в нём связывалась жизнь или смерть матери. Другим из обрядов было кумление, в ходе которого девушки устанавливали дружеские отношения на определённый срок. Кумились все присутствовавшие, что объединяло их в своего рода союз. Одним из наиболее распространённых способов кумления был следующий: две девушки, близкие подруги подходили с двух сторон к завитому на берёзе венку, троекратно целовались, говорили «покумимся кума, покумимся, чтобы нам с тобой не браниться, вечно дружиться», после чего обменивались нательными крестиками и небольшими подарками. После этого вокруг берёзы начинали водить хоровод, после него устраивали пиршество с блюдами, чьими основными блюдами были яйца и яичница, лепёшки, пироги, пиво. В песнях, исполнявшихся во время праздника, берёза антропоморфизировалась, наделялась женскими чертами, она призывала девушек-участниц идти в поле и вить венки или же сама обещала загнуться и завиться в веночки. Во время празднования обеих праздников дома и храмы (как и изнутри, так и снаружи) украшались берёзовыми ветвями или срубленными берёзками. Данный обычай, проводимый на Троицу, имел - и до сих пор имеет место, как и православных славян, так и католиков, также берёзовые веники подносили к культовым сооружениям и карелы. Обряды, связанные с берёзами, заканчивались в Духов день, приходящийся на понедельник, следующий за Троицей. Впрочем, на территории современного Киришского района Ленобласти на Ивана Купалу засохшие к тому моменту троицкие берёзки собирали молодёжь и молодые семейные пары, вешали на специально выбранную ель и сжигали. | |

|

| |

| Просмотров: 21 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |